|

Par Monique Lambert

1858 - Il y a des lieux dont la porte reste obstinément close, sauf exception. Ainsi en est-il pour le Pénitencier Saint Jean à Bordeaux. Rappelons qu’il reçoit des jeunes détenus de 12 à 18 ans environ, envoyés par les tribunaux de toute l’Aquitaine pour subir une peine de durée variable. Ici vivent 130 jeunes garçons. Beaucoup trop de jeunes décédés dans l’établissement depuis quelques années. La Municipalité s’inquiète. Le Comité d’hygiène de la Ville de Bordeaux, s’est déplacé. Il a rédigé un rapport. Dans ce rapport, on trouve tous les éléments pour pénétrer et visiter cet endroit très particulier. |

|

|

Comment y aller ?Il faut repérer l’église Sainte Eulalie, la rue Sainte Eulalie devenue rue Paul-Louis-Lande, la rue Magendie autrefois rue Mingin. On remarque des murs, ceux d’anciens couvents qui ont subi les vicissitudes de temps troublés. C’est un quartier malsain avec des rues tortueuses. Une population miséreuse loge dans des « garnis ». A l’odeur, par temps chaud, on repère l’école de médecine avec ses salles de dissection. En face, c’est l’entrée du Pénitencier, au 46 rue de Lalande. |

Un rappel historique s’impose : tout a commencé sous la monarchie de juillet vers 1835. Rien n’arrête alors le dynamisme d’un prêtre. L’ abbé Dupuch se préoccupe du sort des prisonniers, puis de ceux que l’on appelle « les petits savoyards » venus du Massif Central pour ramoner les cheminées ; il recueille des orphelins en particulier des enfants de marins naufragés ; il jette les bases d’une œuvre qui se préoccupe de l’enfance et tout naturellement il en vient à s’intéresser aux jeunes détenus « nous voudrions arracher au crime, à l’infamie, 50 jeunes détenus dont 20 appartiendraient au département de la Gironde et le reste aux départements réunis de la Charente et de la Dordogne » . « Ce sont ces pauvres enfants que nous voulons arracher pendant qu’il est encore temps, à la prison, aux noirs cachots, aux bagnes infamants, peut-être à l’échafaud ? Et les sauver, prenez-y garde, c’est sauver tous ceux qui auraient été pervertis, qui auraient suivi leur contagieux exemple. N’ont-ils pas été pour la plupart, entrainés, gâtés eux-mêmes par d’autres ? Les sauver, c’est sauver la fortune, la tranquillité publique ».

Le sujet est un peu dans l’air du temps. L’abbé Dupuch rencontre Charles Lucas inspecteur général des prisons, lui aussi préoccupé par le sort des petits délinquants. Ils sympathisent. Un projet s’élabore. Le local est trouvé : rue de Lalande. Certes, il abrite des petits savoyards, des orphelins et même une salle d’asile (ainsi nomme-t-on alors ce qui deviendra l’école maternelle). Qu’à cela ne tienne ! Les uns et les autres seront relogés ailleurs. Quelques travaux d’aménagement, et, le 1 mars 1837, le Pénitencier est ouvert. Un prix de journée, payée par l’Administration est prévu pour chaque enfant pris en charge.

Très vite, l’abbé Dupuch, devenu Monseigneur Dupuch, premier évêque d’Alger, quitte Bordeaux et ses activités.

C’est à l’abbé Buchou qu’il appartient, en 1839, de prendre en charge les diverses œuvres laissées par son prédécesseur dont le Pénitencier rue de Lalande. Il hérite d’une situation délicate, l’abbé Dupuch a le don de la parole, de la persuasion, mais pas de la gestion.

Sans négliger le Pénitencier l’abbé Buchou a en tête un autre projet, une idée qui commence à faire son chemin : créer une colonie agricole. En 1840, c’est chose faite avec l’achat d’un domaine à Villenave d’Ornon. Ainsi naît la colonie Saint louis.

Revenons au Pénitencier ou Maison de correction ou Maison d’éducation correctionnelle ou Maison Saint Jean, 40 jeunes garçons à l’ouverture. Très vite l’effectif s’accroît avec l’arrivée de jeunes venus de tous les départements de l’Aquitaine, des petits délinquants, des déshérités, des vagabonds, des rejetés, des indésirables, sans oublier ceux présents par mesure de correction paternelle (les parents ont demandé un séjour en maison de correction).

Le programme éducatif s’adapte : il est prévu une instruction classique (lecture, écriture, etc.) et une formation professionnelle. Les garçons apprennent un « état » sous la direction d’un chef d’atelier. L’atelier doit être rentable et les jeunes peuvent, en principe, capitaliser une petite somme qui leur sera remise quand ils quitteront l’établissement. Comme il se doit, l’ambiance de l’établissement baigne dans une connotation très religieuse.

Les locaux subissent au fil du temps quelques aménagements, mais il n’y a pas gain de place. A l’origine, il est prévu la création de cellules individuelles pour les jeunes, conformément aux préoccupations de ceux qui s’intéressent aux modalités de la condition pénitentiaire. Il est question d’isolement pour éviter les mauvais contacts, de la valeur du travail,etc. A Paris, à la Petite Roquette, les jeunes détenus sont à l‘isolement complet, sans aucun contact avec leurs compagnons d’infortune. Une application stricte d’un projet fou. Pour le Pénitencier bordelais, les quelques cellules individuelles prévues à l’origine se sont révélées bien insuffisantes par rapport à la demande et surtout inadaptées aux conceptions éducatives de l’abbé Buchou.

1848 - 1851, un nouveau régime, la Seconde République puis l’Empire ; ce qui signifie baisse des prix de journée et des exigences supplémentaires de l’Administration. L’interlocuteur bienveillant n’est plus à Bordeaux mais à Paris. Et le taux de mortalité suscite des inquiétudes.

Une mortalité inquiétante – des rapportsDès 1856, un premier rapport, celui du docteur Elie Gintrac note la vétusté des locaux et fait des proposions non suivies d’effet. Deux ans plus tard la Commission d’Hygiène de la ville de Bordeaux est sollicitée. Il s’agit de rechercher les causes d’une mortalité assez exceptionnelle parmi les enfants du pénitencier. Le président de la Commission, le docteur Levieux est désigné comme rapporteur. C’est pourquoi à l’automne de l’année 1858, en compagnie de ces messieurs, membres de la Commission, il pénètre dans l’établissement et s’attarde dans les lieux qui semblent mériter son attention et lui permettre de répondre à l’objectif de sa mission.

Le docteur Elie Gintrac |

|

Le rapport qui se présente sous forme de réponse à un questionnaire, a le mérite de conduire le lecteur pas à pas dans les différents lieux de vie du pénitencier. Par-ci par-là les enfants apparaissent, des ombres fugaces. Les lecteurs curieux resteront sur leur faim.

Même s’il s’avère imparfait pour celui qui veut tout savoir, le document reste riche de significations. Il a été choisi ici de ne retenir que les passages qui permettent de saisir le cadre de vie des « enfants » (ainsi sont-ils nommés) séjournant en ce lieu pendant la durée de leur peine (quelques mois à quelques années).

1858 : Visite du Pénitencier

Les descriptions, jugées à tort ou à raison pour ennuyeuses, ne sont plus de mode.

C’est pourquoi il est proposé au lecteur un choix : une visite rapide ou un accompagnement dans un itinéraire plus long, plus fastidieux, avec éventuellement des redites.

Visite rapide.

Il est dit que la surface totale au sol s’élevait à 1768 mètres carrés. Le pénitencier se présente comme un parallélépipède. Une cour de 800 mètres carrés environ, entourée de bâtiments de 6 à 7 mètres de profondeur.

Le visiteur entre par la rue de Lalande. Il est probable qu’avant d’accéder à la cour centrale, il y a quelques chicanes destinées à éviter les évasions.

Cette cour centrale représente le lieu de passage pour aller d’un endroit à l’autre. Pas de préau. Quand il pleut, les enfants jouent dans les salles d’étude, très peu de temps d’ailleurs : ils n’ont droit qu’à une demi-heure de récréation par jour.

A une extrémité, six loges de lieux d’aisance, non fermés dont s’exhale une odeur infecte.

Face à l’entrée on peut voir un bâtiment à un étage ; le rez-de-chaussée est occupé par le ou les réfectoires et cuisine. Les différents rapports ne mentionnent pas leur localisation exacte.

On peut faire une distinction, grossière, entre les bâtiments orientés vers le nord et ceux qui s’ouvrent sur le Sud. Une grande disparité, en conséquence entre ceux qui longent la rue Mingin (actuellement rue Magendie), humides et peu éclairés et ceux d’en face, plus agréables.

Les ateliers sont disposés au rez-de-chaussée essentiellement, sauf celui des tapissiers au premier étage. Sur ce dernier niveau, se situent deux salles d’étude, les dortoirs (bonne orientation) et l’infirmerie. Cinquante cellules avaient été prévues à l’ouverture. Vingt ans plus tard, il n’en reste que 38, dont seules 24 sont occupées. Il convient de ne pas oublier la cellule punition.

Seule l’infirmerie bénéficie d’une cheminée allumée en hiver.

L’ensemble laisse généralement une impression de vétusté.

Visite commentéeC’est le Docteur Levieux qui sera notre guide. Agé de 40 ans, c’est un notable reconnu, bénéficiaire déjà de nombreuses distinctions. Ainsi, en premier lieu, le médecin se préoccupe de l’alimentation des enfants. Sans doute a-t-il visité les cuisines et le ou les réfectoires. Il ne fait pas état de la nature de ces espaces que l’on peut situer au fond de la cour au rez-de-chaussée. A une extrémité de la cour, « on remarque six loges de lieux d’aisance, non fermés dont s’exhale une odeur infecte », les seules qui existent dans la maison. Le Pénitencier compte sept ateliers. Le premier visité, celui des cordonniers, est installé dans la partie la plus humide de l’établissement,au rez-de-chaussée du bâtiment, le long de la rue Mingin. On peut noter que cette pièce ne reçoit jamais le soleil. |

|

« L’atelier où travaillent 30 enfants de divers âges est en contrebas de 27 centimètres du sol de la cour sur laquelle il prend jour par 4 ouvertures, y compris la porte. Sur le derrière, il existe en outre deux petits soupiraux grillés qui donnent rue Mingin ; le sol est carrelé et à peu près couvert de rognures que l’on enlève que tous les huit jours pour les accumuler dans un coin du local, en un tas énorme d’où s’exhale une odeur, toujours désagréable, mais qui pendant l’été peut devenir malsaine. Voici les dimensions de cet atelier : hauteur : 3 m 60, largeur : 5 m 75, longueur : 8 m 84, ce qui donne un peu plus de 6 mètres cube d’air respirable pour chaque enfant.

Ajoutons à cela que six becs de gaz brûlent tous les jours dans le local depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures pendant 5 mois de l’année et nous arrivons à ce résultat que cet atelier devrait être interdit comme essentiellement insalubre... ».

Si l’on regarde l’autre côté de la cour, on peut distinguer deux ateliers : la forge et la serrurerie « convenablement disposés et suffisamment spacieux pour le nombre de détenus qui y travaillent ».

Cependant « en traversant l’atelier des forges (on) eut le regret de rencontrer un jeune homme de 16 à 17 ans atteint de phtisie pulmonaire et qui n’en continuait pas moins des travaux qui ne peuvent que favoriser la marche de cette maladie et en hâter le terme fatal ».

Montons au premier étage, sur le corps de bâtiment qui donne sur la rue Mingin, au-dessus de l’atelier des cordonniers. Là sont installés les quatre métiers des tapissiers. L’atelier, ouvert en 1846, a été aménagé sur un ancien dortoir.

« Dans une salle planchéiée au 1° étage ayant 20 mètres de longueur sur 6 m 12 de largeur, prenant jour sur la cour par 4 larges croisées et sur la rue Mingin par 4 ouvertures plus étroites, sont installés quatre métiers sur lesquels travaillent 17 enfants. Il est impossible qu’ils soient placés dans des conditions meilleures, plus salubres».

C’est au rez-de-chaussée, sans doute à côté de la forge, que travaillent les menuisiers en fauteuil :

« Cinq ou six enfants qui s’occupent à tourner des fauteuils sont réunis dans une pièce au rez-de-chaussée, mais au niveau du sol de la cour, convenablement planchéiée, suffisamment aérée ayant 7 m 20 de longueur sur 5 m 90 de largeur et n’offrant aucune cause d’insalubrité ».

Quant aux menuisiers-chaisiers, ils apparaissent moins bien lotis :

« Ces deux métiers qui se partagent entre 20 enfants de divers âges s’exercent dans une petite pièce au rez-de-chaussée, moitié planchéiée, moitié carrelée, aussi mal aérée que possible, encombrée par cinq ou six établis pour les menuisiers et partagée en deux dans le sens de la hauteur qui est 3 m 60 par une demi-rochelle où sont entassés une douzaine de pailleurs en chaises qu’on est obligé d’y percher faute de place et dont la tête touche au plancher quand ils sont debout.

Ajouter à tout cela une malpropreté qui témoigne que le local n’est que rarement nettoyé et vous aurez, messieurs, une juste idée de cet atelier où s’exercent des métiers qui par nature conviennent admirablement aux enfants mais qui s'y pratiquent dans des conditions les plus fâcheuses ».

On remarque que les vitrages laissent à désirer. Les enfants sont soumis aux intempéries pendant l’hiver.

Toujours au rez-de-chaussée, du côté de la rue Mingin, nous nous dirigeons vers la chapellerie :

« Qu’on se figure, au rez-de-chaussée, une pièce carrelée ayant 15 m 75 de longueur, 5 m 36 de largeur sur 3 m 60 de hauteur, éclairée par 3 larges croisées dont une seule peut s’ouvrir, chacune des deux autres étant encadrée dans un double compartiment où se fait un travail qu’on appelle Arçonner, plus deux fourneaux au fond de la pièce, presque constamment allumés pour l’opération du foulage, tout cela se partageant entre deux chefs d’ateliers et dix-sept enfants de divers âges respirant cette poussière de poils qui se dissémine dans l’air et on aura une juste idée de la chapellerie du Pénitencier Saint Jean ».

Il faut monter au premier étage pour découvrir les salles d’étude. Il y en a deux : une grande et une plus petite.

« …toutes deux planchéiées. L’une est de 48 enfants, l’autre de 74. Cette dernière qui a 26 mètres de longueur sur 6 mètres 12 de largeur et 3 mètres 35 de hauteur prend jour par onze ouvertures sur la cour et onze plus petites sur la rue Mingin. C’est certainement la plus belle en même temps que la plus saine de toutes les pièces de la maison »

« Ces deux espaces sont utilisées comme salles de jeux les jours de pluie, pendant les récréations » (très courtes).

Toujours sur le même étage, on découvre les dortoirs qui occupent la partie de bâtiments exposés au sud.

« les dortoirs, au nombre de trois, sont également situés au premier étage. Il y en a deux de 35 lits ; ils ont 17 mètres 95 de longueur sur 6 mètres 20 de largeur et 3 mètres 35 de hauteur. Les quatre fenêtres qui les éclairent dont deux grandes et deux petites ne se correspondent pas, ce qui rend l’aération presqu’impossible. Les lits sont placés sur quatre rangs et à une très petite distance les uns des autres.

Le troisième dortoir contient 42 lits toujours sur quatre rangs. Sa hauteur est la même que celle des deux autres. Il a 20 mètres 93 de longueur sur 6 mètres 43 de largeur ; comme les deux autres, il est planchéié. On y remarque huit ouvertures mais toutes placées du même côté ; de telles conditions hygiéniques sont on ne peut plus mauvaises et doivent avoir une très fâcheuse influence sur la santé des jeunes détenus puisque chacun d’eux n’y jouit environ que de 10 mètres cubes d’air… ».

A côté du principal dortoir, l’infirmerie: « Au premier étage, près du principal dortoir, on trouve une petite chambre carrelée où l’air pénètre par 4 ouvertures, deux fenêtres et deux portes, c’est l’infirmerie : elle contient six lits presque constamment occupés par les phtisiques qu’on dirige assez souvent vers l’hôpital, mais seulement quand ils sont arrivés au dernier degré du marasme et que leur existence est près de s’éteindre… Dans cette infirmerie existe une cheminée, mais on y fait du feu que dans l’hiver et le jour de notre visite quatre pauvres petits phtisiques grelottant, les jambes nues près d’une fenêtre devant laquelle ils étaient occupés à filer l’étoupe »

C’est au-dessus du réfectoire, au premier étage du bâtiment au fond de la cour, que subsistent 38 cellules individuelles. C’est le reliquat du projet de pénitencier de l’année 1837 qui prévoyait l’isolement de l’enfant la nuit. En 1858, seules 24 sont occupées.

« Elles sont au nombre de 38, mais 24 seulement sont occupées. Il faut les diviser en deux catégories : celles qui donnent sur la cour et celles qui donnent sur le jardin des Dames de l’Espérance. Les premières au nombre de vingt, reçoivent l’air et le jour d’une croisée assez vaste qui donne sur la cour; elles sont planchéiées. Leur dimension est de 2 mètres 34 de long sur 1 mètre 72 de large. Leur exposition est favorable et ne présentent pas de risque d’insalubrité.

Celles de la seconde catégorie reçoivent le jour d’une petite fenêtre grillée de 50 centimètres de hauteur sur 40 de longueur qui est située au ras du plafond et qui ne s’ouvre jamais. Quant à l’air, il ne leur vient que d’une fente assez étroite placée au-dessus de la porte qui donne dans le corridor. »

Avec le docteur Levieux, nous découvrons la cellule punition :

« Cette cellule a environ 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Elle reçoit l’air d’une simple fente sur le corridor et le jour d’une toute petite fenêtre qui donne sur le jardin des dames de l’Espérance et qui donc ne peut s’ouvrir. Un matelas et deux couvertures sur le plancher, un vase de nuit qui contenait des matières fécales : voilà tout le mobilier ».« Ai-je besoin d’ajouter… que l’air y était à peine respirable ? »

« Y était enfermé depuis 23 jours un des petits détenus qui avait pris part à la dernière révolte ».

Le docteur Levieux a négligé de décrire certains autres lieux non liés aux enfants. D’autres textes sont plus explicites.

Ce qui permet de situer la chapelle, indispensable dans une maison à caractère religieux, dans la portion de bâtiment situé à l’intersection de la rue Mingin et de la rue de Lalande : « elle est humide et salpêtrée à cause de son enfoncement de près d’un mètre dans le sol » (28 11 1848), près du logement du directeur.

D’autres lieux comme le logement du sous-directeur, celui du concierge, le parloir et le greffe peuvent être localisés au rez-de-chaussée, près de l’entrée.

Tels qu’exposés dans les différents écrits, il a été possible d’assembler approximativement les différents espaces qui constituent le Pénitencier. Il est prudent, cependant de prévoir une certaine marge d’erreurs.

Un plan de 1862 mentionne la présence d’un deuxième et même d’un troisième étage sur le bâtiment qui jouxte les possessions des Dames de l’Espérance. Le document ne précise ni la surface, ni la dimension de ces locaux. Grenier ? Réserve ?

A quel moment de la journée ces messieurs ont-ils visité les locaux ? Sans doute dans l’après-midi. Une vision figée des lieux et des jeunes. Pas de mention du personnel qui devait cependant être présent.

Et si nous proposions à partir de ce qui nous est dit de l’emploi du temps (texte officiel) une vision un peu plus vivante de l’animation des lieux ?

C’est le matin, très tôt,à cinq heures, que les jeunes se lèvent, hiver comme été. Puis pendant une heure il y a la prière en commun et une courte lecture ; il est prévu une récitation d’un chapitre du catéchisme jusqu’à six heures.

A six heures : les jeunes ouvrent les ateliers.

A six heures et demie ils déjeunent : du pain et de l’eau.

Une demi-heure plus tard c’est la corvée générale de propreté, peignage, lavage des mains et du visage.

Puis, à 8h les jeunes entrent dans les ateliers où ils travaillent pendant 4 heures et demie.

A midi et demi, c’est le repas : soupe maigre et viande ou soupe maigre avec un plat de légumes. Les dimanches et jours de fête soupe grasse et bouilli.

Le repas est suivi d’une récréation d’une demi-heure.

A 13 h 30 : les jeunes vont en classe. Ils étudient pendant une heure et demie avant de retourner à 15 h dans les ateliers où ils travaillent jusqu’à 19 h 30.

En fin de journée, Ils bénéficient, on ne sait en quel lieu, d’une lecture spirituelle. Et Ils font leur prière du soir.

Et à 20 heures, ils prennent leur repas, riz au maigre ou cruchade (riz au gras les dimanches et jours de fête). Ils vont ensuite se coucher.

Cet emploi du temps, tel qu’il a été communiqué au docteur Levieux est-il appliqué rigoureusement ?

La visite des lieux, telle qu’elle vous est présentée, vous laissera peut-être un goût d’inachevé. Vous voulez en savoir plus sur la vie de l’établissement ? Sur ce qu’en pensent ces messieurs ? Vous êtes invités à consulter l’intégralité du rapport annexé au présent article et téléchargeable.

La suite

Les jeunes détenus semblent avoir quitté définitivement les locaux de la rue Lalande en 1862. L’abbé Buchou, sur ses fonds propres, a construit sur un terrain de la colonie agricole Saint- Louis un bâtiment pour accueillir les jeunes du pénitencier Saint-Jean.

Il ne reste rien du pénitencier situé autrefois au N° 46 de la rue de Lalande, une voie située entre l’Eglise Sainte-Eulalie et le cours Pasteur. A son emplacement, un espace, la place Mabit et des bâtiments dont une résidence pour personnes âgées (rue Magendie) et une crèche. Quant à l’école de médecine, après bien des péripéties et des changements d’affectation, elle est partie en fumée il y a quelques décennies.

Télécharger le Rapport du docteur Levieux (pdf)

Télécharger le Rapport du docteur Levieux (pdf)

Sources : Série Y des Archives départementales de la Gironde. En particulier Y 206, Y 256, Y 260, Y 261, Y 264, Y 269, Y 305, Y 309.

On peut lire le rapport du Docteur Levieux à la cote ADG Y 261.

(06/2021)

Par Monique Lambert

11 janvier 1850. Une loi a été votée. Quelques instituteurs ont gardé des souvenirs douloureux des conséquences de ce texte. Ils ont été sanctionnés, pénalisés et même révoqués.

Ainsi Jacques Sainsevin, jeune instituteur dans la commune du Taillan Médoc (1100 habitants) ou Raymond Léglise, 39 ans, qui, malgré un certain handicap physique exerçait à la satisfaction de tous (ou presque) sa fonction à Saint Pey de Castets. (800 habitants), vers Castillon. Quant à Blaise Charron, 40 ans, il apprenait à lire et à écrire aux enfants depuis 19 ans à Ordonnac, petite commune du Médoc de 550 habitants dont il était originaire. Alexis Manières, 30 ans, instituteur à Laruscade (2000 habitants) dans le Blayais, ne craignait pas de sortir de sa réserve et d’afficher ses opinions : il « propage les plus mauvaises doctrines et a toujours cherché à empêcher les électeurs de voter pour les candidats de l’Ordre ».

Ce sont quelques-uns de ces enseignants, parmi une cinquantaine d’autres, qui sont inquiétés dans le département de la Gironde. On trouvera leur nom sur le tableau téléchargeable en annexe.

Que leur reproche-t-on ? Leurs opinions politiques. En ces temps-là, il n’est pas opportun de s’écarter de la norme fixée par le Gouvernement, le parti de l’Ordre.

Une période-charnière – celle de la Seconde République

Depuis quelques années, à Paris et à un degré moindre en province, il s’était passé bien des choses. En 1848, après le départ contraint du roi Louis Philippe, Paris a vécu des moments difficiles, la « Révolution de 1848 ». Un gouvernement provisoire parvient à s’imposer, porteur d’espoir pour ceux qui affichent des idées républicaines. Une courte période qui voit la signature de plusieurs décrets dont celui de l’abolition de l’esclavage et le droit de vote accordé à tous les hommes de plus de 21 ans, sans condition de ressources. Une élection, au suffrage universel, la première de ce type, a lieu le 23 avril 1848. 500 députés libéraux proches du gouvernement provisoire dont Lamartine, 150 députés radicaux et socialistes dont Louis Blanc et 250 députés monarchistes composent cette nouvelle assemblée.

Il y a de la maladresse dans certaines prises de décisions. S’ensuivent en juin des émeutes à Paris suivies d’une répression brutale (fusillades et déportations). Et en décembre 1848, soutenu par le parti de l’Ordre, un groupement structuré de personnalités partisanes de l’ordre, de la sécurité et des bonnes mœurs avec l’appui de l’Eglise, Louis Napoléon Bonaparte est élu président de la République pour 4 années, un mandat non renouvelable.

Les instituteurs communaux, des hommes dangereux, menaçants par le pouvoir en place ?

Leur statut est particulier. Ils ne sont pas nommés à leur poste, mais recrutés par les communes. L’instituteur exerce sa fonction sous le contrôle du maire, du curé et de quelques notables. Morale et enseignement religieux figurent au programme.

Petit rappel de la loi Guizot votée en 1833 : les communes devaient prévoir un local convenable pour instruire les enfants ainsi qu’un logement pour l’instituteur. Celui-ci perçoit un traitement payé par la commune, traitement complété par une contribution des parents (l’école n’est pas gratuite). La commune prend en charge la participation des familles nécessiteuses.

Oublions les illustrations qui nous représentent des élèves sagement assis derrière leur bureau écoutant leur maître officiant devant un tableau noir, telles que les présentent les illustrations de la fin du 19ème siècle. En 1850, les communes n’ont pas toutes pris les bonnes dispositions pour que l’enseignant exerce sa fonction dans de bonnes conditions. Des locaux parfois inadaptés. Un matériel scolaire pratiquement inexistant. Beaucoup d’absentéisme. « Les enfants partent aux premiers bourgeons et reviennent aux premiers frimas » disait-on. La main d’œuvre juvénile est en effet indispensable à la survie d’une famille qui ne voit pas bien l’utilité de l’instruction. Quant à l’instituteur, plus ou moins bien logé, il ne peut guère s’absenter : un mois de vacances seulement et quelques jours de fêtes.

Cet enseignant jouit d’un statut particulier dans la commune. Ce n’est pas un paysan et ce n’est pas un notable. Cependant il peut avoir un certain ascendant : il sait lire et écrire. Il a été, parfois, formé à l’Ecole Normale d’instituteurs au chef-lieu du département. Il peut s’être fait des relations, hors le village et le canton. Il peut lire les journaux. Il peut rencontrer d’autres instituteurs et échanger. Il n’est pas propriétaire, sauf exception, donc peu attaché à tout ce qui découle du droit de propriété, donc potentiellement il est apte à faire siennes les idées propagées par des « démagogues », des « socialistes » ou par des « personnes ennemies de l’Ordre ».

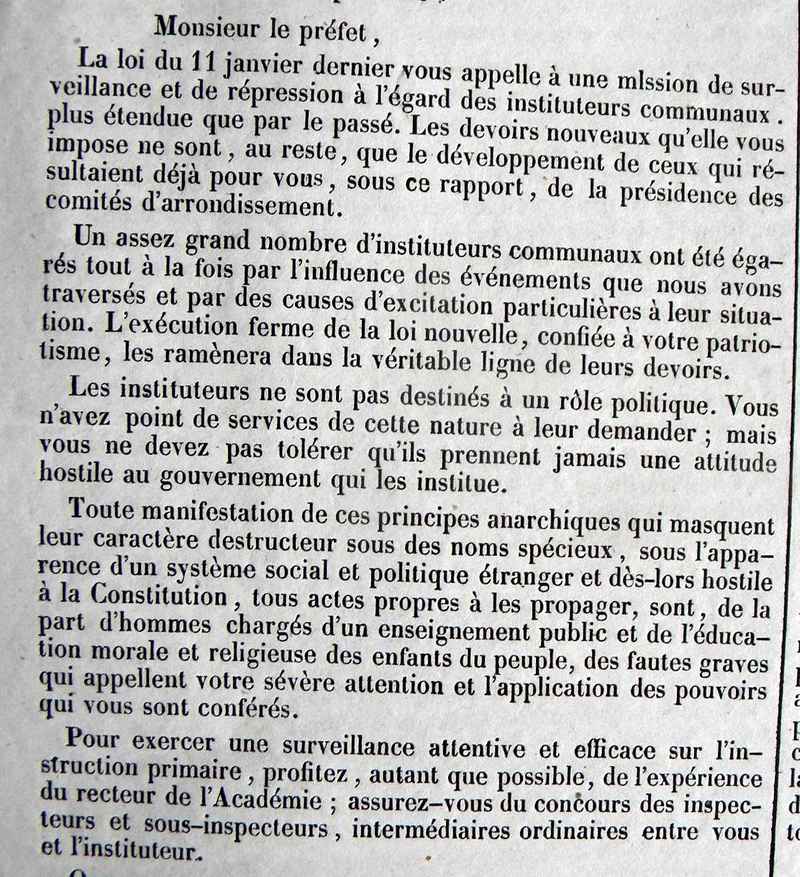

La loi du 11 janvier 1850

C’est dans un climat de grande méfiance vis-à-vis des instituteurs communaux qu’est votée le 11 janvier 1850 une « petite loi » qui permet au préfet de révoquer facilement les instituteurs indésirables.

La loi comporte 8 articles dont les plus importants : l'article 1er qui place l'instruction primaire, dans chaque département, sous la surveillance spéciale du préfet ; l'article 3 qui autorise le préfet à révoquer tout instituteur, après avis du Comité supérieur d'arrondissement, avis qui doit être fourni dans les dix jours : le délai passé, le préfet peut passer outre ; l'article 5, qui interdit à l'instituteur révoqué d'ouvrir une école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes.

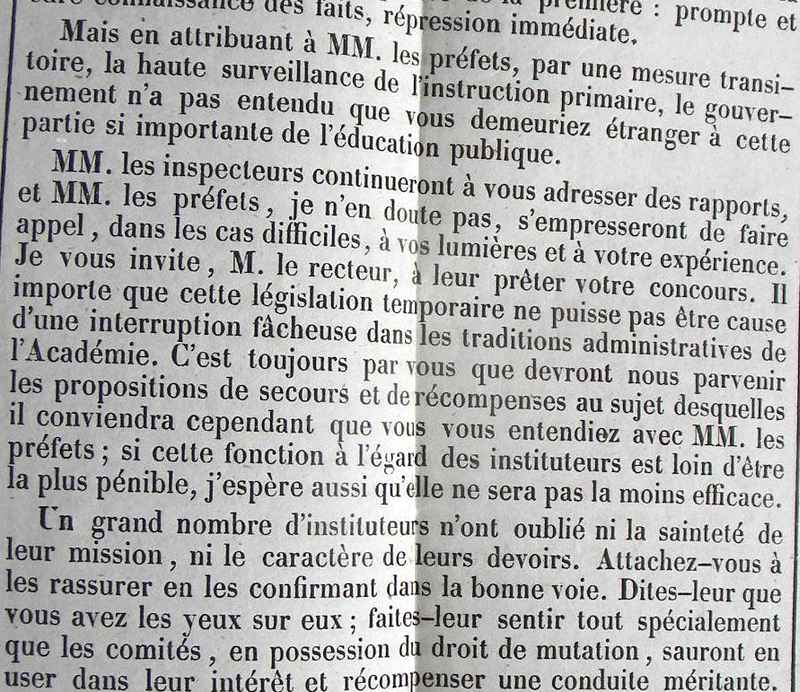

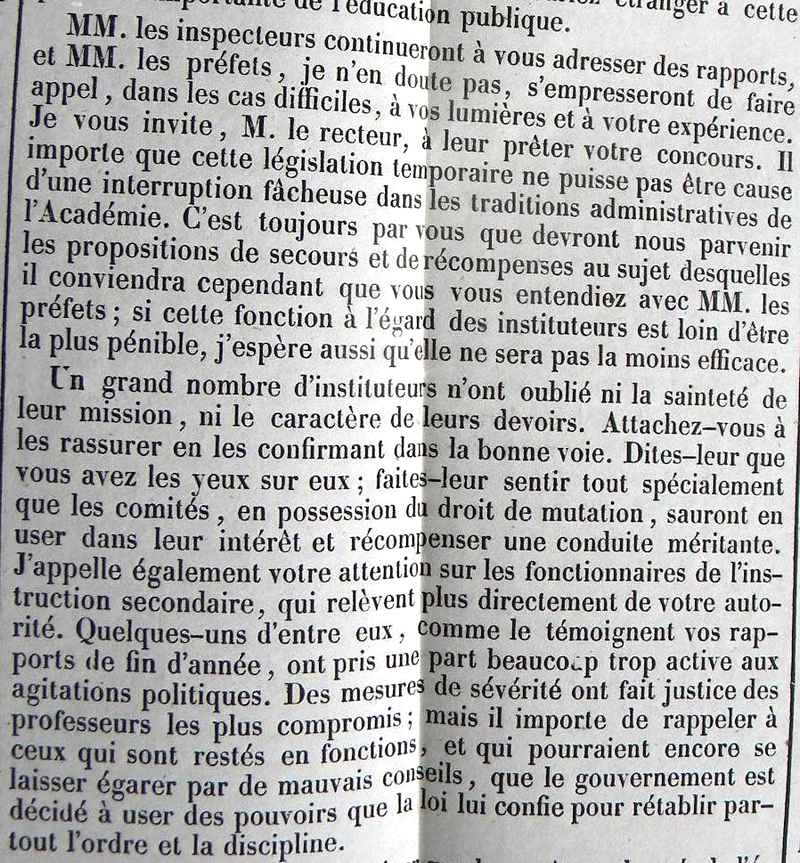

On peut lire dans un périodique La feuille du dimanche en date du 27 janvier 1850 les textes de courriers adressés à différents correspondants :

Au préfet

|

|

Lettre aux instituteurs

|

|

|

|

En Gironde

En Gironde, une cinquantaine d’instituteurs sont inquiétés.

Les archives départementales de la Gironde conservent quelques traces de cet épisode. Une documentation très partielle qui pourrait utilement être complétée par la consultation de dossiers déposés aux archives nationales.

Pour en savoir plus, on peut lire l’article de Pierre Pierrard : La « petite loi » Falloux du 11 janvier 1850 et les révocations d’instituteurs communaux en 1850.

https://www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1985_num_67_266_4144

On trouvera dans ce document mention des discussions qui ont précédé le vote de la loi ainsi que les modalités d’application du texte voté. Des perspectives qui permettent d’entrevoir les conséquences de cette loi sur le plan national.

Que pouvons-nous découvrir aux archives départementales ?

Une liste des instituteurs mis en difficulté par la loi de janvier 1850. Elle mentionne le lieu d’exercice de l’intéressé, la nature des peines encourues avec éventuellement des modifications. Un tableau sans doute provisoire. Des peines qui ont été aménagées probablement car Pierre Pierrard n’a en effet relevé en Gironde que 2 révocations définitives.

Téléchargement de la Liste des instituteurs révoqués au format pdf

Téléchargement de la Liste des instituteurs révoqués au format pdf

Des rapports : l’un d’eux apporte quelques informations sur le personnel des instituteurs communaux de l’arrondissement de Blaye, non daté.

A ce rapport sont joints divers courriers notamment celui concernant un certain Cailleau, de Tauriac. On lui reproche parmi d’autres manquements de quitter sa classe pour aller chasser.

La conduite des instituteurs de Libourne a donné lieu à un autre rapport. Plus succinct, il se contente de donner son avis sur la pertinence de certaines peines infligées.

Et beaucoup de correspondance

De la part des intéressés en premier lieu. Ils plaident leur cause, tentent de se justifier. Promettent une conduite exemplaire, à regret sans doute. Un peu frustrant pour le lecteur qui tenterait de retrouver les motifs et ressentiments qui ont agité ces instituteurs. Ils avaient eu le tort d’exprimer des idées auxquelles ils croyaient. Certains s’étaient engagés pour ce qu’ils pensaient être le bien public. Il leur faut faire maintenant profil bas.

Des personnes influentes, le maire, un notable et parfois même le curé tentent une remise en cause de la peine encourue. On peut déchiffrer plusieurs pétitions signées par tous ceux qui savaient écrire.

Car l’annonce des décisions prises à l’encontre des enseignants a suscité bien des réactions. Le désarroi des personnes concernées, que ce soit celui des instituteurs, ou celui de leurs familles est perceptible à travers ces documents. Les conséquences des peines encourues peuvent avoir des conséquences dramatiques. Une révocation peut conduire un jeune instituteur, à effectuer un service militaire très long ce dont un engagement décennal le dispensait. Moins grave, la perte du traitement et du logement pendant 6 mois peut mettre cependant dans la gêne des chefs de famille peu fortunés.

Veut-on un aperçu de l’ambiance et des réactions suscitées par les peines infligées aux instituteurs du secteur de Langoiran-Cadillac ? On lira avec intérêt le volumineux échange de correspondance suscitée par leur conduite. On peut remarquer que ces documents se situent en juillet-août et non dans les premiers mois de 1850.

Quel a été le sort des quatre instituteurs évoqués au début de l’article ?

Jacques Sainsevin accusé d’avoir fait faire par ses élèves des bulletins de vote et d’avoir subi quelque influence, a bénéficié de sa bonne réputation et de sa jeunesse. Il n’a reçu qu’une réprimande. Après son départ du Taillan, il a fait une carrière sans histoire (ou presque) à Saint Laurent d’Arce.

Raymond Leglise, 39 ans, exerçant à Saint Pey de Castets, a été condamné à la révocation en date du 13 février. Une lettre du sous-préfet au préfet justifie une mesure de rigueur bien méritée. En effet « ses opinions sont entièrement favorables à la cause socialiste ». On a noté sa participation aux « mesures anarchiques des ennemis du gouvernement ». Cette décision est lourde de conséquences pour lui et pour sa mère qu’il aide. Un courrier le présente dans un état complet de dénuement. Il a tenté d’ouvrir une école privée près de chez lui. Mais son handicap physique ne lui permet pas de faire les 3 kilomètres nécessaires pour atteindre sa destination. Il a pu obtenir un allègement de sa peine : suspension pendant 6 mois sans traitement et sans logement à compter du 6 juin 1850. Il a fini sa carrière à Saint Pey de Castets où il est décédé en 1876.

Blaise Charron, 40 ans, instituteur à Ordonnac est un enfant du pays. Orphelin de père, il a sans doute été instruit par un parent proche, chirurgien, ancien maire de la commune. Il a été condamné à la révocation en février 1850 à la suite d’une réunion du comité de l’instruction primaire où ont été évoqués différents faits ne relevant d’ailleurs pas toujours de sa fonction : il avait fait signer une pétition par des élèves, en 1845 il avait mis 2 bulletins dans l’urne et en 1849, il a accusé l’agent voyer de concussion. Dans un courrier il est fait mention de « propagande socialiste qui a exercé la plus fâcheuse influence sur la population d’Ordonnac ». Le conseil municipal de la commune s’est mobilisé, a démonté l’un après l’autre tous les chefs d’accusation portés contre l’instituteur. Démarche vaine. En juillet, Blaise Charron est informé que la révocation prononcée contre lui est maintenue. Que s’est-il passé ? La peine semble avoir été atténuée. On peut constater qu’en 1853, l’instituteur est toujours en poste à Ordonnac où Il est décédé en 1889.

Alexis Manières, instituteur dans le Blayais à Laruscade a été révoqué le 4 mars 1850. Par arrêté du 6 juin 1850, Il a obtenu une suspension de 6 mois sans traitement. Beau parleur, la plume facile il a laissé des écrits, sous son nom ou sous des pseudos : Crespy-Noher et Rance-paris.

On peut lire, consultable sur Gallica, l’ouvrage : Origine et généalogie du Bordelais par Alexis Manières.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5562079v.r=origine%20et%20genealogie%20en%20Bordelais%20A%20Mani%C3%A8res?rk=21459;

Page 70, il s’exprime sur son vécu dans cette affaire. On peut prolonger la lecture. Les pages suivantes font apparaître un personnage haut en couleurs. Il a exercé longtemps à Laruscade, est devenu conseiller municipal avant de rejoindre Bordeaux où il est décédé à 64 ans.

La loi du 11 janvier 1850, « petite loi », n’a guère eu une conséquence à long terme. Il n’en est pas de même de la loi Falloux, promulguée le 15 mars de la même année qui favorise l’Eglise. Contestée, elle fera longtemps parler d’elle avant d’être définitivement abrogée en 2000.

-----------------------------------------------------------------

Sources (Archives départementales de la Gironde) : ADG 37 T 1 et ADG 37 T 2

(06/2021)

Monique Lambert

Une colonie agricole pour jeunes détenus au domaine de Fontaudin ? En 1866, ce fut un projet, dans l’air du temps, sans suite.

A l’initiative de cette affaire, Messieurs Gattelet, propriétaire à Pessac (résidant 24 rue Vital Carles à Bordeaux) et Delbreil. Ils ont présenté ainsi leurs arguments :

| « Monsieur Gattelet par des travaux longs et coûteux a disposé pour une bonne exploitation un domaine qui ne constituait précédemment qu’une lande presque sans valeur. Monsieur Delbreil est en position d’appliquer à cette propriété défrichée et prête à produire tous les engrais qui peuvent être nécessaires » Ils veulent « l’amélioration du sort physique et moral des jeunes détenus » et pour cela : « Préparer ces enfants à devenir d’honnêtes travailleurs et rendre service à la fois à eux-mêmes et à la société qui a un si grand intérêt à vois revenir vers les campagnes les bras qui tendent chaque jour à s’en éloigner et augmenter la production dans les métiers déshérités et contribuer à tourner vers les travaux agricoles des enfants égarés. » |

|

Le projet, en lui-même, n’était pas très original.

Depuis quelques décennies, des expériences ou des réalisations plus ou moins abouties s’étaient multipliées. Elles avaient toujours pour but l’éducation de jeunes garçons susceptibles de perturber la vie d’honnêtes citoyens et dont on ne savait trop que faire. Ils avaient commis quelques actes répréhensibles, parfois des peccadilles (vol de pain, de mouchoir, mendicité, etc.). Le tribunal estimait que vu leur jeune âge (10 ans à 18 ans), ils avaient « agi sans discernement ». Cependant leurs familles ne pouvant leur assurer un cadre éducatif convenable, ils étaient dirigés vers une maison de correction ou une colonie agricole qui prendrait soin d’eux, leur donnerait de l’instruction et les formerait au métier d’agriculteur. Le monde rural, en effet, avait besoin de bras.

Les colons se retrouvaient placés dans ce que l’on a appelé « les colonies agricoles » pour une durée plus ou moins longue. Ils étaient de fait, totalement dépendants d’organismes privés qui moyennant un prix de journée qui leur était attribué assuraient leur éducation.

Toutes ces exploitations n’étaient pas des bagnes, du moins au début.

Leur mauvaise réputation et quelques scandaleuses affaires ont entraîné, très tard, l’abandon de ce projet « éducatif ».

Il semblerait que la réputation des porteurs de projet n’ait pas joué en leur faveur. Aussi, ont-ils été contraints de trouver une autre façon d’exploiter leur domaine.

C’est sous la cote ADG Y 264 que l’on peut lire les quelques feuillets qui évoquent cette affaire : un bref échange de courrier et surtout un projet de règlement intérieur, développé plus loin et conforme à ceux d’établissements de ce type.

On notera la prégnance du religieux. L’enseignement primaire qui était proposé à ces garçons, le plus souvent illettrés, pouvait être considéré comme une chance. Mais il n’est pas précisé dans le texte, si l’apprentissage scolaire se substituait ou s’ajoutait aux 10 heures quotidiennes de travaux agricoles.

Punitions et récompenses étaient graduées. Il était prévu que les punitions corporelles soient interdites. Un vœu pieux, souvent démenti par l’usage. Des mesures garantissant l’hygiène et la propreté étaient énumérées. Quelques notes sur le régime alimentaire, le vestiaire, l’infirmerie. La sortie du jeune de la colonie était prévue par la constitution d’un pécule et le patronage d’hommes honorables.

Règlement de la Colonie agricole de Pessac

Art 1. But de la fondation de la Colonie

Placée à l'entrée des Landes et conquise en quelque sorte sur elles par ses fondateurs, la Colonie agricole de Pessac reçoit les jeunes détenus qui leur sont confiés par le Gouvernement. Le but agricole est de démontrer par l'exemple la possibilité de la mise en culture des Landes. Le but moral est d'élever les enfants à la vie d'agriculteur honnête et laborieux.

Art 2. Instruction religieuse

La base de toute éducation morale étant la religion, la Colonie est dirigée pour l'enseignement religieux par un aumônier donné par son Eminence le Cardinal Archevêque de Bordeaux.

Le Directeur de la Colonie préside chaque jour à l'accomplissement des devoirs religieux des enfants.

L'enseignement du catéchisme fait partie de l'enseignement primaire qu'il reçoit dans la maison.

Chaque dimanche et les autres jours de fête légale, les Enfants sont conduits à la messe dans l'Eglise paroissiale de Pessac. Les vêpres pourront être remplacées par un exercice religieux fait le soir dans l'intérieur de la Colon.

Art 3. Instruction primaire

Les colons ont tous une classe d'instruction primaire chaque jour, les dimanches et jour de fête excepté, pendant lesquels la classe est remplacée par une instruction religieuse.

La classe se prolonge pendant une heure seulement pour les colons qui savent lire et écrire, et pendant deux heures pour ceux qui ne le savent pas.

Lorsque les travaux agricoles seront très pressés, la classe pourra être supprimée dans la semaine, à la condition qu'il sera fait une classe le dimanche afin que les élèves ne perdent pas de vue les leçons qui leur sont données pendant un temps prolongé.

L'enseignement comprend la lecture, l'écriture, les quatre premières règles de l'arithmétique et le système légal des poids et mesures.

Pour les élèves qui montreront plus d'aptitude, on pourra leur enseigner les éléments de l'art qui paraitra devoir être le plus utile suivant la direction de leur intelligence ou leur adresse, comme le dessin linéaire, l'arpentage ou tout autre objet d'enseignement se rattachant à l'ensemble des connaissances agricoles.

La méthode sera celle suivie par les écoles communales.

Art 4. Instruction agricole - Travail

Les travaux sont interdits les dimanches et jours de fêtes légales.

Les travaux agricoles ne pourront jamais se prolonger plus de dix heures par jour.

Les travaix habituels des colons auront toujours pour objet l'agriculture ou les arts ou métiers qu'un bon agriculteur doit connaître. Ces travaux seront accomplis par eux sous la direction de contremaîtres spéciaux et au moins une fois la semaine ils assisteront à un cours qui leur donnera l'explication des théories agricoles et professionnelles susceptibles d'être comprises par leurs jeunes intelligences.

En outre des travaux agricoles, les colons seront dressés pratiquement aux diverses occupations qu'un ouvrier doit toujours connaître pour éviter des dépenses comme les réparations de ses habits, la fabrication et l'entretien de certains outils.

Art 5. Régime disciplinaire - punitions et récompenses.

La direction des Colons s'appuiera principalement sur la persuasion et la douceur. On cherchera à faire naitre et développer en eux le sentiment de l'honneur et du devoir.

L'émulation des Colons sera excitée d'abord par des récompenses comme l'inscription à un tableau d'honneur, des suppléments de vivres, des bons points, des grades, des dignes honorifiques, des emplois de confiance auxquels sera attachée une petite rémunération, la distribution , à titre de prix de petits objets à leur usage.

Il sera fait, tous les mois, une distribution de ce genre à la quelle seront invitées quelques personnes étrangères à l'établissement et lui portant intérêt.

Les punitions corporelles sont expressément interdites.

Les punitions ordinaires seront : la privation de récréation, la privation de correspondances et de visites, la mise à genoux, la corvée, les mauvais points, les reproches publics.

Les fautes les plus graves pourront motiver la mise en cellule de un à quinze jours.

Les Colons qui par leur insubordination ou leurs mauvaises mœurs deviendraient un danger pour leurs camarades seront remis à la disposition de l'autorité supérieure avec demande de les envoyer dans les prisons de l'Etat

Les Colons qui auront tenté de s'évader seront punis de huit jours de cellule. Ceux dont l'évasion se sera accomplie resteront en cellule un temps égal à la durée de leur absence, dans que ce temps puisse être moindre de huit jours.

Les colons qui se seraient rendus coupables d'actes qui par leur gravité, échapperaient à l'action disciplinaire seront déférés à la Justice.

Des punitions seront prononcées devant tous les Colons rassemblés par le Directeur de la Colonie.

Les contrevenants seront entendus dans leurs explications.

Art 6. Relations des Colons avec leurs familles

Les Colons peuvent communiquer verbalement ou par écrit avec leurs parents ou tuteurs, avec la permission du Directeur et sous la surveillance d'un gardien délégué par lui.

Les Colons sachant écrire et ayant père, mère ou tuteur devront leur écrire, de temps en temps, sous la surveillance du Directeur qui prendra connaissance de la correspondance et joindra les lettres reçues au dossier du Colon.

Art 7. Salubrité et propreté

Les jeunes détenus à leur entrée dans la maison seront baignés et revêtus des habits de la Colonie. Ils auront les cheveux coupés.

Des bains de pied et des bains entiers seront pris par les enfants toutes les fois que la propreté et l'hygiène le demanderont.

Chaque enfant aura à son usage personnel les objets de propreté et le linge nécessaires.

Les salles habitées par les Colons seront balayées tous les jours et lavées de temps en temps.

Un blanchissage à l'eau de chaux aura lieu tous les ans.

Quand la saison le demandera, la salle occupée par les Colons sera chauffée.

Pour faciliter la surveillance, le dortoir sera éclairé toute la nuit.

Art 8. Régime alimentaire

Les enfants feront quatre repas par jour, excepté en hiver où ils n'en feront que trois.

Le déjeuner et le goûter se feront avec du pain seulement.

Le pain sera de bonne qualité.

Les colons mangeront du gras deux fois la semaine, le dimanche et le jeudi et en outre les jours de fêtes.

Même les jours maigres, ils mangeront de la soupe deux fois par jour.

Le pain sera à discrétion aux deux grands repas de la journée, pour lesquels il sera toujours fait également une distribution soit de viande, soit de légumes.

Une boisson convenablement préparée sera donnée à ces mêmes grands repas.

Les malades suivront le régime qui sera prescrit par le médecin de la maison.

Art 9. Vestiaire - Blanchissage

Le vestiaire de chaque colon devra être suffisant pour qu'il puisse changer de linge chaque semaine pour le faire blanchir. Les objets de literie seront blanchis tous les mois sauf les couvertures qui ne le seront qu'au commencement de l'hiver et à la fin.

Art 10. Service de santé-Infirmerie

Un médecin sera chargé de faire la visite des enfants deux fois la semaine.

Les malades placés dans une infirmerie y recevront les visites et les soins que nécessitera leur état.

Art 11. Patronage des jeunes libérés.

Le patronage des jeunes détenus qui obtiennent leur libération sera exercé par un conseil composé de dix personnes honorables de la ville sous la protection morale desquels la Colonie est placée.

Des retenues proportionnelles à l'importance du travail de chaque Colon serviront à former une caisse destinée à pourvoir aux frais d'habillement et de voyage au moment du départ du libéré.

En outre les détenus qui se comporteront bien pourront se former, au moyen des emplois de confiance qui leur seront donnés, à titre de récompense, un petit pécule qui leur sera remis à leur sortie.

Art 12. Observations générales Indépendamment des règles énoncées dans le présent règlement, la direction se conformera scrupuleusement aux instructions générales et particulières qui lui seront données par l'administration et qui deviendront partie intégrante du règlement de la Colonie.

_____________________________________________________________________________

En Gironde, trois colonies ont fait l’objet de publications papier ou numériques :

- Méric (Jean-Pierre) , Les pionniers de Saint Sauveur, la colonie agricole du Médoc pour les enfants trouvés (1844-1869), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux , 2010, 232 p.

- Villemiane (Michel). La colonie agricole évangélique pénitentiaire Sainte Foy (1842 – 1925), Mémoires de France, Les dossiers d’Aquitaine.

http://www.saintefoylagrandehistoire.com/dossiers/dossier.php?val=290_colonie+agricole+evangelique+protestante+ste-foy - La colonie agricole Saint Louis à Villenave d'Ornon :

http://www.cahiersdarchives.fr/index.php/18-publications/education/47-la-colonie-agricole-saint-louis-1840-1890-a-villenave-d-ornon

(01/2016)

|

Monique Lambert Exposés, rejetés ou abandonnés, le sort de ces enfants exprimait une sorte de rejet ou de malaise d’une société dans laquelle il leur fallait vivre… ou mourir. |

|

A la campagne où ils grandissaient on les appelait « bourdeaux », en référence aux lieux de mauvaise vie, de mauvaises mères, des bordels.

Qui étaient ces mères ? Il y avait la misère, mais aussi le rejet d’une société où l’enfant illégitime n’est pas accepté.

Des enfants trouvés et des motifs qui conduisent la mère à exposer secrètement son enfant.

Lorsqu’une mère, en abandonnant son enfant, s’attache à envelopper cet abandon d’un épais mystère, l’enfant sera ordinairement illégitime, quelquefois adultérin. Ordinairement la mère a besoin du secret, parce qu’elle veut sauver sa réputation ; si elle n’a de moyens d’existence que dans son travail, elle craint aussi de perdre la position qui le lui procure. Si elle fille encore, elle appréhendera de voir s’évanouir pour elle l’espoir d’un établissement. Mais des personnes aisées, et même riches, recourent aussi à ce moyen de voiler leur faute. Le dépôt dans un hospice leur assure un secret bien plus inviolable qu’un placement en nourrice qui appellerait des confidents….Quelquefois pour mieux s’assurer du secret, on fait porter l’enfant dans un hospice plus ou moins éloignés ; il y a des gens qui font de ce transport un objet habituel de commerce.

La pauvreté n’est donc pas un signe certain de la pauvreté de la mère.

Baron de Gérando (1772-1842)

La Manufacture : lieu de passage – lieu de vie – siège administratif

Cet établissement était situé sur les bords de la Garonne, près de la gare Saint Jean, à l’emplacement de l’immeuble appelé Château Descas. Il a accueilli les enfants trouvés, abandonnés ou en difficulté jusqu’en 1888. Les services de protection de l’enfance ont ensuite été hébergés à l’hôpital des Enfants, cours de l’Argonne.

La Manufacture pouvait se définir comme un rouage essentiel de la direction des hôpitaux de la ville de Bordeaux, comme un lieu de passage ou comme un lieu de vie.

C’est à la Manufacture que se situaient les services qui traitaient de la vie des enfants qui pouvaient être regroupés en trois catégories en 1811.

- Les enfants trouvés dont les parents ne sont pas connus – ce sont les plus nombreux jusqu’en 1852.

- Les enfants abandonnés nés de parents connus qui d’abord élevés par eux ou par d’autres personnes, en sont délaissés, sans qu’on sache ce que les pères et mères sont devenus.

- Les subsistants : leur parents sont connus. Ils sont placés provisoirement.

Par la suite, certains jeunes ont été classés dans les indigents, orphelins, etc.

Le Tour

C’est par ce moyen que le nourrisson faisait son entrée officielle dans la société.

Comme bon nombre d’autres établissements de ce type, la Manufacture avait le sien.

« Nous ignorons comment été faite la boîte de l’Hôpital Saint-Louis, mais nous savons mieux qu’elle était celle de l’Hôpital de la manufacture auquel l’Hôpital Saint Louis fut réuni en 1772.

Elle se composait d’une barrique vide dont on avait scié dans le sens vertical près de la moitié des douves, de façon à conserver intacte la partie inférieure. La barrique était montée sur un pivot central. Un autre pivot la maintenait dans sa partie supérieure et c’est ainsi qu’elle pouvait tourner facilement sur elle-même. Elle était placée juste derrière la façade principale de la maison et communiquait avec l’extérieur par une large baie circulaire pratiquée dans le mur, à hauteur d’appui. A travers cette ouverture on passait l’enfant que l’on déposait dans la barrique. On faisait ensuite pivoter celle-ci, on sonnait et la sœur venait prendre le petit abandonné dans la sinistre machine. On comprend qu’on ait pu y introduire non seulement le nouveau-né, mais plusieurs enfants, de toute taille, même âgés de douze ans ».

« On sonnait et la sœur venait prendre le petit abandonné ». Après avoir été baptisé, l’enfant rejoignait la crèche où des nourrices le prenaient en charge.

Tous les textes mentionnent une mortalité très importante, imputable à de multiples causes : mauvaise santé de la mère, accouchement difficile, modalités de transfert périlleuses, hygiène défectueuse, allaitement mal adapté, etc.

Et il y avait les formalités administratives :

Dès l’arrivée de l’enfant, une rubrique sur un grand registre porte un certain nombre d’informations le concernant : les circonstances de son entrée à la manufacture, (exposé dans le tour, recueilli dans la rue, apporté par le directeur de la Maternité), sa vêture, éventuellement un signe distinctif (ruban, morceau de tissu). Parfois on joignait, agrafé ou collé, un billet ou le signe distinctif, la « marque » qui permettrait éventuellement à la mère de retrouver trace de son enfant et de le reprendre. Si cette dernière hypothèse évoluait positivement il était mentionné que l’enfant était « remis » à sa mère.

On donnait au nourrisson un patronyme et un prénom sans lien avec son identité même lorsqu’elle était connue – ce qui était le cas des enfants nés à la Maternité.

Il recevait un numéro qui était porté sur le registre de l’hospice et également sur le registre de l’état civil de la ville de Bordeaux. Car, quelle que soit son origine – il peut venir de départements extérieurs et certaines personnes faisaient office d’intermédiaires - une inscription était portée sur les registres de naissance de la ville de Bordeaux.

C’est ce même numéro qui était porté sur un collier qui était changé quand l’enfant grandissait ; plus tard, on a préféré mettre des boucles d’oreilles aux filles et aux garçons. Toujours sur ce même registre noté ci-dessus, était porté ce qu’il advenait de l’enfant dans les jours qui suivaient.

Bien souvent « décédé le … ».

L’histoire de cet enfant s’arrêtait là.

En ce qui concerne les survivants, des petits dossiers regroupent des traces de la vie l’enfant, complétant les informations figurant sur le registre: séjours chez des familles, mariage, ou problèmes divers liés à l’enfance ou à l’adolescence de ces enfants ou très jeunes adultes.

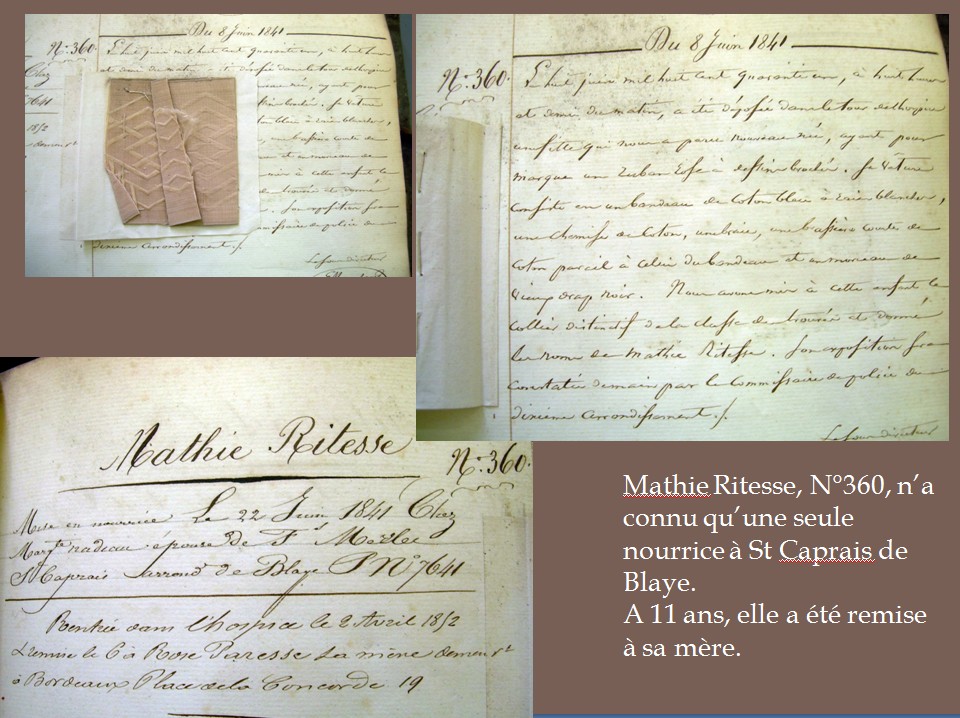

Un exemple d'inscription sur le registre

Mathie RITESSE N° 360

A droite un morceau de tissu - à gauche : exposée le 8 juin 1841

le 8 juin 1841 a été exposée dans le tour de l’hospice une fille qui nous a paru nouveau née ayant pour marque un ruban rose de tissu broché. Sa vêture consiste en un bandeau de coton bleu à raies blanches, une chemise de coton, une brassière courte de coton pareil à celui su bandeau et un morceau de drap noir. Nous avons mis à cette enfant le collier distinctif des enfnats trouvés et donné le nom de Mathie Ritesse. Son exposition sera constatée demain par le commissaire de police du 10° arrondissement. Sur cette même page : mise en nourrice le 22 juin 1842 chez Marg Nadeau épouse de F Merlet Saint Caprais de Blaye – P N° 7641

Plus bas : rentrée à l’hospice de 2 avril 1852 et remise le 6 à Rose Paresse, sa mère demeurant à Bordeaux Place de la Concorde, 19.

Le nourrisson ne restait que quelques jours à Bordeaux. C’est un survivant qui partait en effet à la campagne, loin de Bordeaux.

Certains feront leur vie loin de la capitale girondine et la Manufacture ne sera pour eux qu’un repère administratif.

Les enfants étaient mis en nourrice dans le nord-Gironde, le sud de la Charente-Inférieure, de la Charente et dans l'est de la Dordogne.

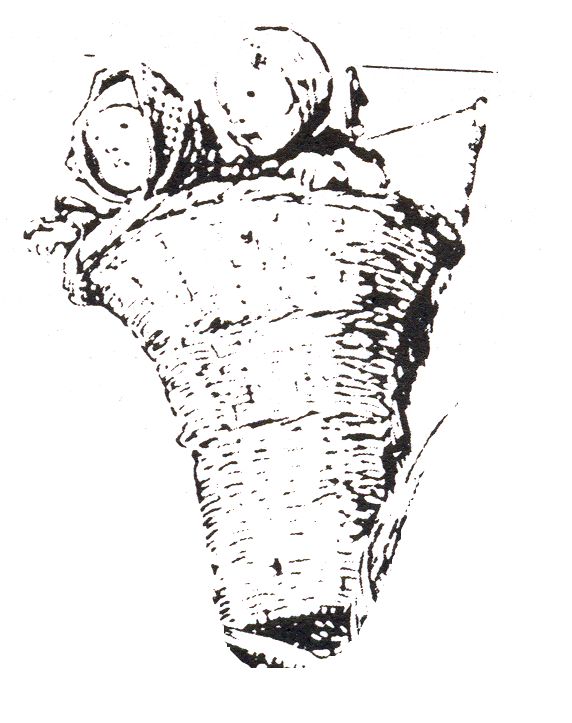

Départ avec des meneuses

|

Les enfants vont être accueillis dans des familles nourricières à la campagne, loin de Bordeaux : le Blayais, le sud de la Charente-Maritime, de la Charente et le nord-ouest de la Dordogne. C’est là que les descendants retrouveront trace d’un mariage ou d’un établissement. « Sur 19 meneuses qui venaient chercher les enfants, 7 seulement avaient des voitures suspendues. Les autres n’avaient que des chevaux, des mulets ou des ânes. Les enfants étaient placés dans des paniers attachés à un bât. » On constatait bien des décès à l’arrivée |

|

La vie de l’enfant chez les nourrices.

Les documents administratifs laissent à penser que la stabilité n’est pas de règle. Les nourrissons changeaient souvent de gardiens. On a accusé les meneuses de trafic d’enfant. Il y a eu des rumeurs : des familles gardiennes ont été soupçonnées de faire payer l’éducation de leur propre enfant par la Manufacture. Imaginons qu’une femme nourrisse deux enfants : le sien et celui de la Manufacture. Ce dernier meurt. Ce n’est pas ce décès qui est déclaré mais celui de la femme qui continue à toucher le salaire. Un salaire d’ailleurs très peu élevé, dégressif suivant l’âge de l’enfant.

La modicité de la rémunération a entraîné à certaines périodes une raréfaction des nourrices et la prolongation du séjour mortifère à la crèche.

On peut supposer que comme partout il y a eu des nourrices aimantes attachées au poupon qui leur était confié et d’autres, pas vraiment maternelles et surchargées de travail.

Tous les observateurs confirment que le sort des nourrissons et des enfants placés était de partager la misère des catégories les plus défavorisées de la population rurale.

Quelle que soit la qualité des nourrices, beaucoup de très jeunes enfants ne survivaient pas au-delà des premiers mois, comme il peut être constaté à la lecture des registres d’état civil, à la rubrique décès, des communes d’accueil.

En ce qui concerne les survivants, on peut supposer que les conditions de vie et les contraintes que subissaient les petits « bourdeaux » n’étaient guère différentes de celles des jeunes de leur âge dans un monde rural où il fallait peiner à droite et à gauche pour subsister.

A 12 ans, les familles gardiennes ne recevaient plus rien.

|

"Il est bien rare… que le motif qui pousse les habitants de la campagne à souscrire ces actes soit le désir de s’attacher d’une manière plus intime aux enfants ; ces actes sont demandés presque toujours dans la fausse idée de se considérer comme les maîtres absolus de ces malheureux orphelins, de les posséder en quelque sorte à titre d’esclaves…Presque jamais, au bout de deux ou trois ans, on ne retrouve les enfants ainsi placés chez les personnes qui les ont retirés : n’ayant pas les moyens de les élever, elles les placent en qualité de domestiques." |

|

Ou bien le jeune garçon ou la fille revenait à la Manufacture

Retour à la Manufacture

A la Manufacture, les jeunes retrouvaient des enfants qui n’avaient pu être placés du fait de leurs infirmités ou de leur état mental, des adultes qui ne pouvant aller nulle part ailleurs y résidaient en permanence. Il y avait aussi des orphelins ou des indigents. Environ 400 personnes.

Tous devaient travailler dans des ateliers – selon leurs capacités semble-t-il. Ces ateliers fournissaient tout ce qui était nécessaire pour l’entretien et le fonctionnement des hôpitaux de Bordeaux.

La Manufacture tentait de placer certains jeunes en apprentissage à l’extérieur. Il arrivait que le garçon ayant acquis un certain savoir-faire dans les ateliers puisse être pris en charge par un patron.

Quant aux filles, elles étaient souvent placées « en condition »

La consultation de certains des petits dossiers n’apporte aucun élément à partir d’un certain âge : fugue ? Ou autre destinée non avouable ?

On disait que les filles se retrouvaient prostituées à Bordeaux. Le registre des naissances de Bordeaux fait état de naissances illégitimes dont la mère porte un patronyme pour le moins étrange.

|

Un arrêté en mars 1852 signé par le préfet Hausman a remis en cause l’anonymat du tour. La personne qui voulait remettre un enfant à l’hospice devait justifier des raisons de cette démarche et donner son nom. Le secret n’était plus possible Par contre il était prévu le versement d’ allocations de secours pour une durée limitée (2 ou 3 ans) aux mères qui reconnaîtraient leur enfant et s’engageraient à les élever. |

|

De fait, on constate dès 1853 une chute vertigineuse des enfants trouvés :

en 1851 : 938 enfants

1852 : 339 enfants

1853 : 15 enfants

Par contre, on voit peu à peu augmenter le nombre des enfants « abandonnés ». Un chiffre qui n’atteindra jamais, et de loin, celui des « trouvés ».

En 1869, ont été admis 8 enfants « trouvés » et 165 « abandonnés ». L’âge d’admission de ces enfants se situait souvent à la fin de l’octroi des secours, vers 2 ou 3 ans ou plus tard.

La fiche d’admission du jeune mentionne son état civil, son vrai nom, celui de la mère et parfois les circonstances de son abandon ; un petit dossier permet de connaître le suivi de sa prise en charge.

Celle-ci était assez similaire à celle des enfants trouvés : ils étaient placés « à la campagne » et de plus en plus en Dordogne.

Au cours du 19 ème siècle quelques dispositions ont amélioré, très progressivement les conditions d’éducation des enfants.

Le regard d’un inspecteur

La Commission des hospices, malgré sa bonne volonté ne pouvait assurer la surveillance de tous les enfants dispersés si loin de Bordeaux.

C’était au maire ou au curé qu’il appartenait de garantir le bon déroulement des placements. La meneuse servait d’intermédiaire. Un mode de fonctionnement assez discutable. La mortalité et différents incidents ont conduit la Commission des hospices à prévoir un inspecteur qui sera plus tard payé directement par l’Etat. On peut citer le rôle bénéfique de Léonce de Lamothe (1812-1874), notable bordelais, vers 1845. Une protection médicale, avec la présence médecins-inspecteurs, s’est affinée au cours de la moitié du 19ème siècle.

L’enfant trouvé ou abandonné et l’école

L’illettrisme largement répandu dans le monde rural ne favorisait pas l’apprentissage de la lecture ou de l’écriture. L’enfant, « bourdeau » ou pas, était d’ailleurs mis très tôt à contribution pour les travaux agricoles, en particulier la garde des bêtes.

Une loi, en 1833, a obligé les communes à fournir une maison d’école et la rémunération d’un instituteur. Les familles devaient payer une contribution. Les communes se substituaient à celles qui étaient indigentes mais ne se sentaient pas concernées par les enfants trouvés. L’enfant recevait-il une éducation religieuse ? Quelques traces dans les dossiers mentionnent un retard d’un an pour le retour à la Manufacture : il fallait attendre que le jeune ait fait sa première communion.

En 1862, des dispositions règlementaires stipulaient que l’enfant de moins de 12 ans devait fréquenter une école. On donnait pour inciter les nourriciers, une prime pour compenser la perte du service que rendait l’enfant par son travail.

Et pour les filles ? Il manquait encore beaucoup d’écoles pour elles. Il a fallu attendre 1867 pour que les communes soient dans l’obligation d’entretenir une école de filles.

La loi de 1882 a permis à tous les enfants de bénéficier d’une école gratuite et laïque.

|

L’enfant trouvé ou abandonné et le travail Pendant longtemps il a compensé par son travail ses frais d’entretien. Ce qui ne sortait pas de l’ordinaire dans un contexte où il était d’usage de faire participer très tôt les jeunes à la nécessité de travailler pour survivre. La pauvreté des textes législatifs de cette époque concernant l’enfance reflète cet état esprit. |

|

Un article paru dans le journal l’Eclair en 1894 met à jour la situation désastreuse des enfants assistés :

« L’enfant confié au paysan dont le cœur est dur comme un rocher, ne serait pas nourri comme il faut, son origine lui serait souvent reproché. Il servirait de jouet aux autres enfants de son gardien et les filles à l’âge nubile, surtout, seraient victimes de la lubricité de son patron, de ses enfants ou des valets de ferme, leur viol paraissant chose naturelle. L’image de l’enfant hospitalisé élevé dans la tendresse par ses parents nourriciers est bien loin. Les nourriciers ne seraient-ils donc que des Thénardier ? »

A la recherche de l’enfant « trouvé » ou « abandonné »

Un ancêtre né à Bordeaux, découvert plus tard dans le nord Gironde, en Charente-Inférieure, Charente ou Dordogne : un soupçon de prise en charge par l’hospice. Bien des chercheurs ont retrouvé des traces dans la série 3 X avec la preuve que certains, des survivants, ont fait leur chemin, malgré les embûches. De la chance ? Des qualités exceptionnelles ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliographie

- Revue Historique de Bordeaux - Troisième série, N°5, 2004

- Les enfants abandonnés de la Gironde au 19ème siècle, C.G.S.O, 2006

- Aubin (Gérard), Enfants assistés et finances départementales, Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale, 1990

- Broquère (Armand), La protection sociale de l’enfance, 1881

- Gallinato (Bernard), Les enfants trouvés et les finances départementales : l’exemple de la Gironde dans la première moitié du XIXème siècle, 1990

- Guillaume (Pierre), Les hospices de Bordeaux au XIXème siècle, 1796-1855, 2000

- Lambert(Monique), « Qui était la mère ? », Le Léopard n°4, 2009, p 22

- Lamothe (Léonce), Rapports d’inspection

- Léonard (Laurence), Les enfants assistés et le Conseil général de la Gironde sous la 3ème république 1870- 1914, DEA Droit social 1992, Université Bordeaux 1 – Faculté de droit.

- Tessier ep. Moreno (Brigitte), Les enfants trouvés à l’hôpital de la Manufacture de Bordeaux, Thèse de médecine, 1990

(11/2015)

|

Par Danielle Laguillon Hentati. Le hasard me fit découvrir, un jour d’été pluvieux, la photo jaunie d’un soldat au dos de laquelle mon père avait écrit un nom : Omer Segrot. J’avais alors commencé mes recherches généalogiques et je sus tout de suite de qui il s’agissait : mon trisaïeul. La découverte était d’importance ! En effet, je n’avais aucune information sur lui, car il était un entant « trouvé », c'est-à-dire né de père et de mère inconnus. Or voilà que le destin – ou mon ange bienfaiteur – me donnait un premier indice. J’étais très émue, Omer avait enfin un visage ! Je lui devais de ne pas renoncer. Par la suite, dans ma galerie de personnages mystérieux, j’ajoutais d’autres enfants trouvés. Le sort en était jeté, je me penchais sur le problème des enfants trouvés ou abandonnés, je me mis à questionner les uns et les autres, à lire le peu de documents écrits sur la question ; puis j’eus l’occasion d’aller aux archives départementales de la Gironde voir leurs dossiers (je ne suis pas encore allée aux archives de la Dordogne, ni de la Charente). Car les enfants abandonnés ont une histoire présente. Certes, nous ne connaissons pas leurs parents, donc ni leur origine géographique, ni leur milieu social ; les parents étaient-ils des citadins ? installés depuis peu à Bordeaux ? Les mères étaient-elles des servantes engrossées par le maître, donc dans l’incapacité de garder leur enfant pour l’élever ? Ou bien père et mère étaient-ils des manouvriers trop pauvres pour nourrir une nouvelle bouche ? |

Omer Segrot (2) Omer Segrot (2) |

Cependant, grâce aux dossiers administratifs, je pus trouver des éléments intéressants me permettant d’évoquer leur parcours dès leur petite enfance. Ces éléments matériels apportent une connaissance partielle de leur existence, toutefois, ils sont souvent révélateurs de la vie qu’ils ont pu ou non s’organiser.

L'abandon d'enfants est un phénomène ancien et récurrent dans les sociétés occidentales. Les réponses données à cet évènement varient dans le temps et l'espace au gré des contingences historiques / politiques, et du statut de "l'enfant" au sein des sociétés qui l'accueillent.

Bref rappel historique

Dans l'antiquité, les enfants délaissés n'ont de secours à attendre que de la charité individuelle. Dans l'empire grec ou romain, l'enfant exposé est la propriété de celui qui le recueille, souvent plus par intérêt que par pitié. L'infanticide est admis légalement, car il s'agit de limiter l'accroissement d'une population secourue par l'Etat.

Aux premiers temps du christianisme, les évêques prennent sous leur protection les enfants abandonnés et menacent des peines les plus sévères l'exposition et l'infanticide. Des asiles sont fondés pour secourir les malades, les infirmes et les pauvres, et, aux portes des églises, on place une coquille de marbre pour recueillir les petits. Cependant l'Eglise range au nombre de ses serfs les enfants délaissés qu'elle prend à sa charge.

Le Moyen-Age voit persister l'exposition des enfants dans les lieux publics "Au bon cœur des inconnus" ou aux portes des monastères où ils deviennent moines. Mais l'accueil de ces enfants commence à s'institutionnaliser. Aux XIV° et XV° siècles, l'Italie construit dans ses cités : Milan, Florence, Naples... de grands hospices pour accueillir les indigents et les "enfants trouvés". En France, ce sont les seigneurs qui doivent payer pour l'entretien des enfants trouvés sur leur juridiction. Ils sont confiés à un hôpital ou une famille nourricière, mais beaucoup se dérobent à cette obligation. En 1362, Jean de Meulan, évêque de Paris, fonde une confrérie pour secourir les enfants, c'est l'hôpital du Saint-esprit, situé place de Grève. Mais en 1445, Charles VII ordonne par lettres patentes de n'y recevoir que les enfants abandonnés nés en légitime mariage! Encore sous le règne de François 1er, seuls les enfants légitimes ont droit à l'assistance, les « bâtards n'ont d'autre refuge à Paris qu'une maison appelée la Couche, située en l'île de la Cité [...] Un trafic infâme obligea de fermer l'établissement. On découvrit que les servantes de la maison, vendaient les enfants 20 sous la pièce, pour des opérations de magie, ou pour d'autres usages aussi coupables. »

Plus tard, de nombreuses fondations émanant de l'Eglise ou du Pouvoir accueillent les enfants abandonnés.

A Bordeaux (3)

La prise en charge des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres commence à Bordeaux dès le Moyen-Age avec la fondation de l’Hôpital-prieuré Saint-Jacques en 1119 par Guillaume IX, duc d’Aquitaine et comte de Poitiers, dont le domaine couvre 19 départements de la France actuelle. Son héritière est sa petite-fille Aliénor. L’hôpital, situé rue du Mirail, près de la Grosse Cloche et des fossés de la ville, a d’abord pour fonction d’héberger les « jacquaries », pèlerins de Compostelle, jusqu’à 1000 par jour ;ensuite de recueillir les femmes pauvres en couches ; enfin de nourrir et entretenir les enfants abandonnés et les orphelins. Il bénéficie de chartes successives avec privilèges et donc de ressources pendant la période anglo-gasconne de 1152 à 1453 (Bataille de Castillon) Il dure jusqu’en 1654. En exécution d’un arrêt du Conseil du 10 janvier 1648, le Maire et les Jurats sont chargés désormais de l’entretien des enfants trouvés.

Au XVIII° siècle, lui succède l’Hôpital Saint-Louis-des-Enfants-Trouvés, premier établissement bordelais réservé uniquement aux Enfants Trouvés, dans le quartier Sainte-Catherine. Sa façade donne rue Bouhaut (l’actuelle rue Sainte-Catherine). Aux archives municipales, on peut voir les lettres patentes de Louis XIV du 17 juin 1714 portant création de l’ Hôpital Saint-Louis-des-Enfants-Trouvés qui va fonctionner de 1714 à 1772.

Cet hôpital reçoit les enfants exposés au « Tour » qui existe à Bordeaux jusqu’en 1861. Puis les enfants sont confiés à des matrones qui leur refusent souvent « les eaux salutaires du baptême, sans parler des mauvais traitements... ». Le recours à l’abandon est dû à la misère, aux famines et à la bâtardise. Il est mal vu, mais toléré, parce qu’il évite l’infanticide, puni de mort depuis le XI° siècle.

Jusqu’à l’âge de 5 ans, les enfants sont confiés à des nourrices extérieures ; puis de 5 à 9 ans, leur entretien et leur formation religieuse sont confiés aux Filles de la Charité dont la congrégation a été fondée par Saint-Vincent-de-Paul en 1633. Elles assurent aussi la tenue des registres (qui sont pour nous aujourd’hui une source précieuse d’informations). Après l’âge de 9 ans, les enfants sont transférés à l’Hospice de la Manufacture. L’administration comporte : des membres du Parlement, des membres du clergé, des membres de la Jurade et des notables commerçants.

L’Hôpital-Saint-Louis est vite trop petit, insalubre avec une surmortalité : de 1725 à 1753, le nombre de pensionnaires passe de 280 à 1155, puis à 1544 en 1772 lors de la fusion avec l’Hôpital de la Manufacture. Mais le problème du financement s’aggrave. En 1772, par lettres patentes de Louis XV, l’Hôpital-Saint-Louis est désaffecté et les enfants de tous âges regroupés à la Manufacture.

L’Hôpital général des métiers ou de la Manufacture (1624 – 1881) est antérieur à l’Hôpital-Saint-Louis-des-Enfants-Trouvés. En effet, sa construction a été décidée à partir de 1624, grâce à un legs de 30 000 écus fait en 1619 par Anne de Tauzia (4), veuve du vicomte de Brezets, conseiller au Parlement, mais elle est retardée par la Fronde et les guerres de religion.

En 1662, trois ans après son passage à Bordeaux, Louis XIV, par lettres patentes, indique que « les enfants resteront à l’hôpital pour y apprendre un métier jusqu’à ce qu’ils puissent être placés dans la ville, dans les vaisseaux du Roy ou à la campagne ». Ces établissements sont destinés par Colbert à donner une formation aux exclus de plus en plus nombreux au XVII° siècle. C’est pourquoi, dans cet hôpital-hospice, les enfants vont apprendre divers métiers dans les ateliers de menuiserie, tonnellerie, peinture, vannerie, etc…

L’achèvement de la Manufacture est l’œuvre de Duplessy, architecte du Château Trompette et de l’église Notre-Dame. Lasserre écrit : «C’était un vaste bâtiment dont la sobre architecture dominait, du 17ème au 19ème siècle, les chantiers de construction de la marine du Roi (5)».

Hospice de la Manufacture (6) |

Situé dans le quartier Sainte-Croix, c’est un bel édifice dont la façade scandée par trois pavillons de style Richelieu mesure 258 m et regarde la Garonne quai de Paludate. Trois autres ailes sont ajoutées, entourant une cour plantée d’arbres et agrémentée de fontaines, le tout occupant 41 840 m², comme l’indique la fiche d’adjudication au début du XX° siècle qui voit malheureusement sa démolition ; il sera remplacé par la maison de vins Descas.

De 1720 à 1820, le pourcentage des enfants trouvés augmente de 10 à 22 % en raison de l’exode rural qui amène la population de la ville à plus de 100 000 habitants, ce qui est beaucoup pour la ville ! Le fonctionnement de l’hôpital est de plus en plus onéreux bien que les autorités locales et les plus riches Bordelais acceptent de payer le risque social de l’essor économique de la cité, particulièrement éclatant au XVIII° siècle, comme le montre l’architecture de la ville.

A la Révolution, l’Hôpital prend le nom d’Hospice des Enfants-Naturels-de-la-Patrie et il est placé sous le contrôle d’une commission administrative des hospices, en vertu de la loi du 16 vendémiaire an V. Les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul sont évincées, mais elles reviennent avec l’Empire.

Le décret du 19 janvier 1811 définit les 3 classes d’enfants confiés à la charité publique : Les parents pourront réclamer leur enfant contre remboursement des frais de pension, d’où l’usage dans les registres de rubans à côté de l’état civil, pour permettre une identification ultérieure. Malheureusement, la surpopulation, l’insalubrité, la contagion entraînent une telle mortalité que la date du décès du nourrisson est souvent apposée à côté de celle de la naissance. De 1811 à 1852, 36 825 enfants sont exposés au Tour.

Au XIX° siècle, le caractère sanitaire de l’établissement s’accentue avec un médecin ordinaire et un adjoint, deux chirurgiens et un adjoint nommés par le préfet. Les nourrices des enfants trouvés ou abandonnés sont payées par le Département, celles des enfants pauvres par la Ville ; leur surveillance permet de diminuer la mortalité infantile qui devient inférieure à celle de l’hospice. En 1859, 1143 enfants sont soignés à l’hôpital cependant que 3500 enfants sont placés en nourrice extérieure.

Pour éviter la contamination des nourrices par la syphilis qui a été si longtemps transmise aux nouveaux nés, on crée, comme dans d’autres hôpitaux, une animalerie avec ânesses et chèvres. Puis en 1848, le Bordelais Lamothe utilise des biberons pour l’allaitement artificiel.

En 1881, l’hôpital de la Manufacture est désaffecté, car il ne correspond plus aux idées nouvelles. Le mot « puériculture » apparaît en 1865 et celui de pédiatrie en 1872, signifiant qu’il s’agit désormais d’une véritable discipline. En 1878, la Faculté mixte de médecine et de pharmacie s’installe place de la Victoire. Donc l’Hôpital de la Manufacture est aliéné et la Commission administrative des Hospices fait l’acquisition du domaine de Saint-Nicolas-des-Graves.

L’Hôpital-hospice des Enfants Assistés est inauguré en 1888, ainsi que la Faculté de médecine, par le Président Sadi Carnot. Construit cours de l’Argonne selon les idées de Pasteur et d’Eiffel, il comporte une dizaine de pavillons à 3 niveaux, aérés par de hautes fenêtres et reliés par des passerelles métalliques au bâtiment central. Ainsi, on espère par l’isolement éviter la contagion de maladies comme la diphtérie, la coqueluche, etc…

A cette époque, Rousseau Saint-Philippe et Charles Rocaz créent la pédiatrie sociale à Bordeaux avec la Fédération des œuvres girondines de protection de l’enfance. Puis c’est la création de la Maison maternelle de Cholet dans le but d’accueillir les jeunes mères démunies et leur nourrisson, suivie de celle du Foyer de l’Assistance publique à Eysinoff qui délivre enfin l’hôpital de la cohabitation dangereuse entre enfants malades et enfants sains venant de l’Assistance publique. La préoccupation majeure de la première moitié du XX° siècle est en effet de faire baisser la mortalité infantile par infection. En 1992, le vieil hôpital-hospice est transféré dans l’actuel Hôpital d’Enfants.

D’après Suzanne Larché (cousine de mon père Richard André Laguillon), la famille y allait une fois par an par gratitude, car un membre de la famille y avait été élevé. Il s’agissait certainement de leur arrière grand-père : Ambroise Modan.

Une famille pour être heureux

Les enfants abandonnés de ma famille sont au nombre de neuf : Florence COLIGNY (7), épouse de Guillin LAGUILLON, est déclarée née aux hospices d’Angoulême et a vécu en Charente ; Marguerite (8), épouse de Jean ALLAGUILLON, est née de père et mère inconnus le 29 septembre 1811 à Saint-Agnan-Hautefort et a vécu en Dordogne ; Lucas NICAISE (9), allié aux CHAB(E)AUDIE (famille de ma grand’mère maternelle) est né le 15 décembre 1825 de parents inconnus à Nontron en Dordogne où il va accomplir sa vie ; les six autres ont été recueillis à l’Hôpital de la Manufacture de Bordeaux.

L’administration va leur donner un prénom et un patronyme qui existent déjà, leur évitant la stigmatisation de la non appartenance à une famille. Autre point commun : ils ne restent que quelques jours à l’Hôpital de la Manufacture. Très vite, ils sont confiés à des nourrices : un en Charente-Maritime, un autre en Charente et quatre en Dordogne. Les couples de cultivateurs élevaient ces enfants pour ensuite avoir une aide à la ferme.

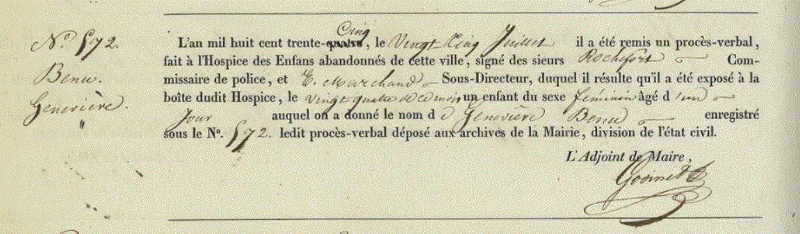

Geneviève BENU est née le 23 juillet 1835 «il a été remis un procès-verbal fait à l'Hospice des Enfants abandonnés de cette ville, signé des sieurs Rochefort Commissaire de police, et E. Marchand Sous-Directeur, duquel il résulte qu'il a été exposé à la boîte dudit Hospice, le vingt-quatre de ce mois un enfant de féminin âgé d'un jour auquel on a donné le nom de Geneviève BENU enregistré sous le n°572 » (10).