Des patronymes qui laissent entendre une paternité non révélée.

Par Monique LAMBERT

Si les « Blancs », sont fréquents dans le Médoc, on peut les repérer ailleurs, en Gironde et en quelques autres lieux en France.

A l’origine de ce patronyme, parfois, l’absence d’un père officiel. Ce qui peut être constaté sur un acte de baptême ou de naissance ou plus tard, à l’occasion d’un mariage. Garçons et filles sont concernés.

Quelques exemples

Des "Blanc" dénichés dans le Médoc.

Jean Blanc

est né à Bégadan le 8 novembre 1786

L’an mil sept cent quatre vingt six et le 8 de novembre je soussigné ay baptisé un enfant naturel de Marie Teyssier et dont le père est inconnu né d’aujourdhui à Canissac on lui a donné le nom de Jean. Sa marraine a été Jeanne Grenier qui a déclaré ne savoir signer et son parrain a été Jean Bertin qui a signé avec moi en foy de quoy ay signé…

En marge : « Bap de Jean »

Il s’est marié à Bégadan le 5 nivose an treize (26 décembre 1804)

Le trente de la République et le cinq nivose. Pardevant nous Jean Montgrand faisant office d’officier public de l’état civil de la commune de Saint Vivien… ont comparu Jean Blanc fils mineur assisté de Bernard Cruchon son oncle, laboureur, âgé de dix huit ans révolus, habitant de la commune de Bégadan, fils naturel et non reconnu de Pierre Gallouin et de Marie Teissier habitante de la dite commune de Bégadan et Françoise Brion, fille majeure et légitime de Vivien Brion et de Jeanne Eyquem...

En marge : rien.

Françoise Blanc

est née à Vendays le 17mars 1813

Aujourd’hui vingt sept mars mil huit cent treize est née ce matin à deux heurs au lieu de …Françoise Blanc fille naturelle de Marie Gombaut père inconnu. Laquelle a déclaré vouloir lui donner le nom de Françoise. Le parrain a été Guilhem Fatin tisserand et la marraine Françoise Videau. Laquelle déclaration faite par monsieur Lasserre, officier de santé et de Jean Chereau journalier domiciliés de la commune de Vendays, non parents qui ont déclaré ne savoir signe l’acte après que la lecture leur a été faite.

En marge : « Bapt Françoise Blanc ».

Remarque : nous sommes en 1813. Sur le registre des naissances la commune de Vendays, le mot « Bapt » est utilisé à la place de celui de « Naissance » jusqu’à la fin de 1818.

Elle s’est mariée le 30 juin 1834 à Vendays

Du 30 juin mil huit cent trente quatre à huit heures du matin.

Acte de mariage de Bonnaud Jean, agé de vingt sept ans trois mois et douze jours, né à Queyrac… fils légitime de Jean Bonnaud décédé… et de Marguerite Ramon…

Et Blanc Françoise agée de vingt et un ans trois mois et deux jours née à Vendays le dix sept du mois de mars an mil huit cent treize fille de naturelle de marie Gombaud… et agissant ladite Françoise Blanc future épouse comme majeure et par le consentement de ladite mère présente à l’acte…

En marge : mariage de Bonnaud Jean et Blanc Françoise.

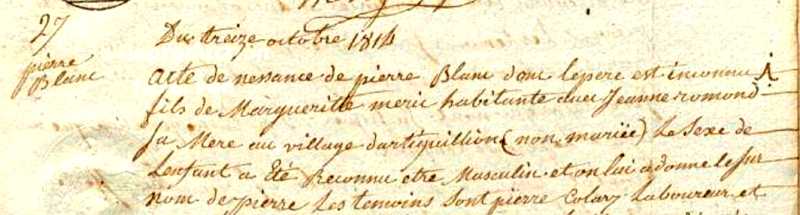

Pierre Blanc

est né à Saint Germain d’Esteuil le 13 octobre 1814

Acte de naissance de pierre Blanc dont le père est inconnu né ce jourdhuy à trois heures du matin au village d’Artiguillon fils de Marguerite Méric habitant avec Jeanne Ramond sa mère au village d’Artiguillon (non mariée). Le sexe de l’enfant a été reconnu être masculin et on lui a donné le surnom de Pierre. Les témoins sont pierre Colary laboureur et jean Lespons tailleur d’habits majeurs habitant audit village d’Artiguillonque sur la réquisition que nous a fait ladite Jeanne Ramond grand-mère de l’enfantqui n’ont su signer…

En marge : « Pierre Blanc ».

Il s’est marié 25 mai 1845 à huit heures du matin

Acte de mariage de Pierre Blanc, âgé de trente ans, né à Saint Germain département de la la Gironde le 13 octobre mil huit cent quatorze profession de cultivateur, demeurant au lieu d’Artiguillon commune de Saint Germain…, fils majeur de père inconnu et de marguerite Méric sans profession, âgée de cinquante trois ans… ledit sieur Pierre Blanc procédant comme majeur et du consentement de sa mère présente à l’acte d’une part

Et Marie Fauchez, âgée de vingt six ans, née à Saint Trélody département de la Gironde le quatorze février mil huit cent dix neuf,… fille majeure et légitime de sieur Jean Fauchey, laboureur… et de Marguerite Monier sans profession…

En marge : « Blanc Pierre et Fauchey Marie ».

Les « Blanc » ne sont pas une spécialité du Médoc

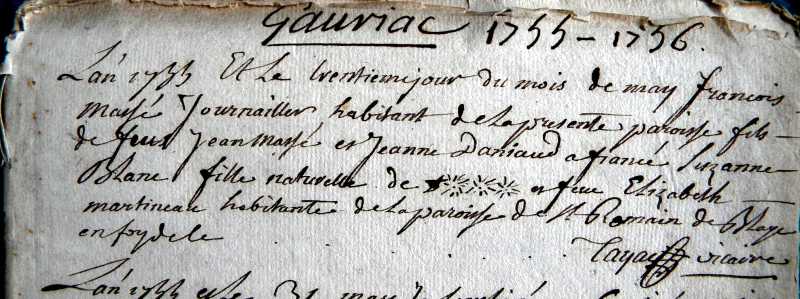

On peut lire à Gauriac dans le Blayais mention d’une filiation imagée.

D’autres patronymes peuvent donner signe d’une naissance illégitime

A Roaillan, une commune près de Langon

On ne trouve pas dans l’état civil de la commune de Roaillan mention du patronyme « Blanc », témoignage d’une naissance illégitime.

On notera cependant pour les années 1807-1808-1809-1810 et 1811, des « Troubat », des « Linconnu » et même « Cherche.ton.père ».

Les communes voisines resteront plus classiques. Un enfant naturel n’a pour patronyme que son seul prénom.

Jeanne Linconnu

est née le 16 septembre 1807

Par devant nous maire officier de l’état civil de La commune de Roaillan… est comparu Gabriel Espagnet, agé de cinquante ans cultivateur demeurant à Despagnet lequel nous a déclaré que le seize Septembre à trois heures du matin Marguerite Espagnet demeurant à Despagnet est accouchée dans la maison de son père d’un enfant du sexe féminin qu’il nous présente et auquel il donne les nom et prénom de Linconnu Jeanne. Les dites déclarations et présentation faites en présence de pierre Laporte agé de 49 ans cultivateur domicilié à Roaillan et Arnaud Dubourg agé de 27 ans cultivateur domiciliés à Roaillan et a le déclarant signer avec nous et les témoins ont déclaré ne savoir signer le présent acte de naissance et lecture leur a été faite...

En marge : rien.

Françoise Troubat

est née le 9 mai 1809

Par devant Nous Pierre Laporte, officier de l’état civil de la commune de Roaillan… Est comparu Jeanne Belloc agée de cinquante et un ans cultivatrice demeurant à Lenclos… laquelle nous a déclaré que le 7 mai à quatre heures du soir Catherine Pascau cultivatrice demeurant à Lenclos est accouchée dans laditte maison d’un enfant de sexe féminin qu’elle nous présente et auquel elle donne les nom et prénom de Troubat Françoise les dites déclarations et présentation faites en présence de Bernard Martin agé de cinquante ans, vigneron demeurant au pavillon et Arnaud Dubois agé de vingt huit ans cultivateur demeurant… et ont la déclarante et témoins déclaré ne savoir signer le présent acte de naissance et lecture leur en a été faite.

En marge : « Françoise Troubat ».

Quant à Jean Cherche.ton.père,

il est né le 18 février 1810

Pardevant Nous Pierre Laporte, officier de l’état civil de la commune de Roaillan…. Est comparu Marie Daulanagée de quanrante cinq ans sage femme demeurant à Leogeats laquelle nous a déclaré que le seize février a deux heures du matin Jeanne Sarraute cultivatrice demeurant à Gazette est accouchée dans sa maison d’un enfant de sexe masculin qu’elle nous a présenté et auquel elle donnele nom et prénom de Cherche.ton.père (Jean). Les dites déclarations et présentation faites en présence de Jean Vignolles agé de cinquante quatre ans cultivateur domicilié à gazette, Louis Priauagé de quarante sept ans aussi cultivateur domicilié au …et ont la déclarante et lesdits témoins déclaré ne savoir signer et leur en a été fait lecture.

En marge : « Jean Cherche.ton.père ».

Octobre 2023

A découvrir : Les dispenses de mariages 1802-1822 aux AD 33

par Monique LAMBERT

2 V 94 à 2 V 101

Une succession de lettres sous tous formats, des croquis - (les arbres généalogiques) - des annotations. Une encre souvent très pâle, difficile à déchiffrer. On sollicite, on avance des arguments. Le style ? Du spontané « brut de décoffrage » pourrait-on dire, de l’alambiqué, du méthodique, du déférent, du cauteleux. Il y a de tout. On peut percevoir à travers ces écrits l’histoire des familles mais aussi les préoccupations du moment ou même parfois le désarroi des prêtres, Une documentation, saisie sur le vif.

Un tableau de plus de 1100 saisies de dispenses entre 1802 et 1822 est disponible sur ce lien.

|

Ce sont les traces de demandes de dispense de mariage pour la période qui court de 1802 à 1822. Elles concernent toutes les couches de la société. Les quelques pertes, négligeables n’entament pas l’intérêt du fonds. Elles témoignent d’une période de transition qui a touché le clergé et les fidèles. Ebranlés et parfois dépassés, les gens d’Eglise avait dû faire des choix, parfois payés au prix fort. En 1801 le Concordat est signé. Il permet d’envisager des relations plus apaisées entre les différentes religions et l’Etat. C’est alors que Monseigneur d’Aviau, nommé évêque par Bonaparte, arrive à Bordeaux le 25 juillet 1802. Il n’est plus tout jeune (66 ans) ; mais solide de corps et d’esprit. Et une lourde tâche l’attend, celle de reconstruire une vie religieuse dans son diocèse. Les populations, elles ne savent que croire. Elles ne reconnaissent plus leurs églises et couvents qui ont parfois été vendus aux enchères. Et bien malins étaient ceux qui avaient pu faire la distinction entre les prêtres dits « constitutionnels » ou « jureurs » (ceux qui avaient signé une convention avec l’Etat) et les prêtres « réfractaires ». Ces derniers s’étaient parfois cachés. Ils avaient dit la messe dans des oratoires secrets, ils avaient baptisé ou très discrètement marié. Certains avaient connu la déportation ou la mort. |

|

Plusieurs parties du diocèse se retrouvent très éloignées de la pratique religieuse, Monseigneur d’Aviau note « une insouciance et une apathie des choses de Dieu » chez les gens du Blayais. Les sentiments religieux ne sont cependant pas complètement éteints dans la population. Des mesures s’imposent pour les réveiller.

C’est ainsi que dans chaque paroisse, on a chassé les « intrus » (les prêtres « constitutionnels »), et nommé des curés. A ces derniers, il appartient dès lors et c’est une de leurs missions, délicate, de réhabiliter le mariage religieux, une pratique souvent négligée qui n’apparaît plus indispensable.

Car depuis une décennie, on ne passe plus par l’église mais par la mairie qui ne s’embarrasse pas des possibles liens de parenté entre les mariés. Des liens qui depuis des temps immémoriaux avaient pu empêcher un mariage. D’une suspicion de non-conformité pouvait découler une demande de dispense, auprès de l’Evêque ou du Pape, une démarche longue et onéreuse.

Quelques explications apparaissent nécessaires pour appréhender ce qu’est une demande de dispense, connaître les modalités à accomplir pour obtenir satisfaction. Il faut lire toutes ces demandes comme des plaidoiries qui présentent des arguments convenus.

Il s’agit de se faire pardonner, d’obtenir satisfaction, de rentrer dans le cadre des autorisations de dispense. (Ceux qui savent, les curés, trouvent les mots appropriés).et d’obtenir la dispense à moindre frais. C’est le curé qui bien souvent fait la demande. Il sait trouver les mots appropriés, en français ; les postulants s’expriment, eux, en patois.

Les prêtres ne savent pas toujours quelle conduite tenir, les recommandations de l’évêque ne sont pas toujours très claires. Quant aux fidèles présents ou en devenir ils ne savent pas trop ce qu’ils doivent faire pour revenir dans le giron de l’Eglise. Une période de tâtonnement perceptible dans les écrits ; Ce qui autorise une certaine spontanéité bienvenue car elle offre des perspectives parfois inattendues. Une décennie plus tard, tout est rentré dans l’ordre et la consultation des dispenses de mariage perd beaucoup de son intérêt.

Les demandes de dispense

Dispense : Ce terme ambigu doit être compris ainsi : c'est une autorisation exceptionnelle dispensant d'agir selon les règles établies, accordée par l'autorité qui les a édictées et qui permet de faire ce qui est défendu.

L’Eglise distingue plusieurs sortes de dispenses

Les dispenses de consanguinité

Les dispenses de mariage s'imposent quand les futurs époux ont un ancêtre commun.

Le droit religieux (droit canonique) calcule les degrés en comptant le nombre de générations jusqu'à l'ancêtre commun, Un mode de calcul différent de celui du droit civil qui compte les degrés de parenté différemment. En partant d’un des futurs époux, on remonte jusqu’à l’ancêtre commun puis on redescend jusqu’à l’autre époux en comptant le nombre de générations traversées.

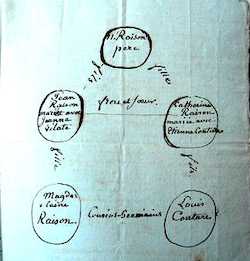

Tableaux de parenté présentés notamment sur le site : https://sourdaine.org/06_aide.htm

Les dispenses d’affinité

Elles prohibent

- le mariage de parents « par alliance »,

- le mariage d’un ou d’une baptisée avec son parrain ou sa marraine,

- le mariage d’un parrain avec la marraine d’un enfant,

- le mariage avec le frère de son fiancé (fiançailles rompues) ou la sœur de sa fiancée (fiançailles rompues).

Pour obtenir une dispense, une démarche s’impose

La demande de dispense doit être adressée au Pape ou à l’Evêque du ou des demandeurs.

Elle comprend l’objet de la demande des « supplicants » avec indication de leur nom, de leur domicile, de leur degré d ’empêchement. Eventuellement une enquête peut être effectuée dans la paroisse auprès de témoins : des parents, des amis, parfois des notables. Ils confirment le plus souvent les liens de parenté des futurs mariés. Parfois, ils ajoutent une note personnelle.

Un tableau généalogique complète souvent la demande.

Parfois quelques mots griffonnés mentionnent l’accord.

Plus rarement on trouve cette confirmation sur un imprimé rédigé en latin. Plus rare encore sur un parchemin.

Il faut présenter des arguments. L’Eglise offre plusieurs choix d’arguments

Car l’Eglise a répertorié des arguments qui permettent d’obtenir une dispense. Il importait au rédacteur de la demande de choisir le ou les bons arguments dont on peut prendre connaissance dans un document non daté, antérieur à l’époque qui nous intéresse.

http://archive.org/stream/instructiontres00pellgoog#page/n187/mode/1up

Voir pages 138 à 142

Sur quelles causes, on obtient ordinairement les dispenses de mariage

- Les honnêtes

1 - Quand il y a de grandes inimitiés ou procès entre les pères ou mères de ceux qui veulent se marier et que par le moyen du mariage, ils seront terminés et assoupis.

2 - Les futurs sont nés dans un lieu dont les habitants sont presque tous parents, soit de consanguinité ou d'affinité ou conjoints par affinité spirituelle ce qui fait qu'ils ne peuvent se marier selon leur condition et biens si ce n'est avec leurs parents ou à ceux avec qui ils sont joints par affinité spirituelle. On peut se servir de cette cause pour toutes les villes où il n'y a point d'Eglise Cathédrale, telles qu'elles soient même quand il y aurait Parlement, comme celle de Dijon. On peut encore s'en servir quand les futurs sont de deux petites villes de deux bourgs ou de deux villages. Pour cette cause l'on ne considère point le lieu où les orateurs demeurent mais les lieux où ils sont nés...

3 - Quand la fille n'a aucun bien ou que le parent la veut doter ou luy donner mariage avantageux. Pour les 3° et 4° degré, il suffit d'exprimer que la fille a peu de biens, c'est à dire une dot très peu considérable. Quand il s'agit du 3° degré, du 2° et 3° il faut dire que le parent augmentera la dot autrement la dispense ne serait pas accordée.

4 - Quand la fille a 24 ans ou plus et quelle n'a trouvé personne pour se marier selon sa condition et biens.

Les causes honnêtes incitent le Pape à accorder des dispenses de mariage, sous l'espérance de la paix et du repos des familles ou de l'utilité des orateurs.

- Les infamantes

1 - Il y a eu copule entre les orateurs.

2 - Il y a soupçon de copule ou la conduite qu'ils ont eue ensemble que ceux qui les connaissent croyent qu'entr'eux il y peut avoir quelque mauvais commerce. Si bien que s'ils ne se mariaient pas cela ferait un grand préjudice à la fille, jusqu'à ne pas pouvoir trouver personne qui la voulut.

Quand il y a eu une des deux causes, il est inutile d'en alléguer une honnête pour obtenir une dispense.

Les causes infamantes incitent le pape à accorder des dispenses de mariage afin de couper pied au désordre ou de l'empêcher.

Il n'y a que les causes infamantes qui puissent exciter la bonté et la clémence du Pape d'accorder les dispenses de mariage appelées in forma pauperum, c'est à dire entre personnes qui sont si pauvres, qu'ils vivent seulement de leur travail et industrie ou qui n'auraient pas moyen de les obtenir autrement à moins d'y employer la plus grande partie de leurs biens vu que les personnes de peu de fortune et de biens trouvent assez à se marier sans que ce soit avec leurs parents. Ainsi ceux qui obtiennent de telles dispenses doivent bien examiner leur conscience et biens. Car c'est une grande faveur que de les obtenir sur la cause, qu'ils sont pauvres, qu'ils vivent de leur travail et industrie…

Telles étaient en théorie les modalités de demandes et d’obtention des dispenses. Il convenait de « cocher les bonnes cases ».

Ces arguments qu’il fallait présenter, les prêtres les connaissaient. Aussi trouve-t-on trace dans les courriers de formules stéréotypées : « Ils vivent de leur travail et industrie » - « si elle ne peut se marier avec … elle ne trouvera pas d’autre parti » - « Ce mariage mettra fin aux procès, ou évitera des procès ». Des écrits qui peuvent mettre en doute la réalité de la situation telle qu’elle est présentée.

Pour le prêtre il y a de plus un sujet délicat : le coût de la dispense. Il ne veut pas brusquer des demandeurs réticents à payer une somme même modique. Quand il le peut, il plaide la gratuité.

Est-ce le poids de la tradition ? Ou le zèle des prêtres ? Les curés recommencent à bénir des unions.

Et ils découvrent que certaines situations ne rentrent pas dans les normes. Nous citerons quelques-unes de ces affaires qui ont mis dans l’embarras le clergé. Elles seront illustrées par quelques exemples qui peuvent être consultés dans le chapitre intitulé « Morceaux choisis ».

On leur demande beaucoup de choses à ces prêtres. Souvent désemparés, ils profitent d’une demande de dispense pour ajouter quelque note les concernant. Ainsi leur fatigue (certains sont âgés), le mauvais état de l’église, le manque d’informations sur la conduite à tenir, la qualité des fidèles parfois qualifiés de « bornés », et surtout le discrédit du mariage religieux.

Monseigneur

J’ai l’honneur de vous présenter la requête ci-incluse pour un de mes paroissiens et une paroissienne voisine. La religion a si peu de force que l’esprit de ces pauvres ignorants que l’on peut considérer comme acte héroïque de leur part de se soumettre à demander la dispense dont ils ont besoin. Il parait qu’en effet ils sont parents au quatrième degré, comme je l’ai vérifié par les recherches que j’ai faites. Quelles raisons puis-je alléguer à votre grandeur, Monseigneur, si ce n’est que les parties ayant des vues l’un sur l’autre, l’empire de la crainte de Dieu ne sera pas assez forte pour les détourner. Je regarde donc nécessaire de leur accorder la dispense pour entretenir la dernière étincelle de religion par laquelle ils se distinguent encore du commun de ce que l’on appelle fidèles.

Louberes desservant Marcillac 20 mars 1804

Monsieur

J’ai tache de remplir le plus exactement qu’il m’a été possible la commission dont il vous a plu de me charger par votre lettre du 7 juillet dernier. C’est une tâche difficile à remplir parce qu’on a affaire à des gens si bouchés qu’il faut leur suggérer ce qu’ils ont à dire. Néanmoins je ne crois pas que la vérité soit blessée, les choses sont telles que je les ai exposées, je le sais par moi-même et les témoins le savent aussi bien que moi quoiqu’il ait fallu que je leur aye fait dire.

Les maires et les notaires ôtent sans malice la confiance due aux ministres de l’Eglise et éloignent ainsi quelques ignorants en nous mettant dans l’obligation de contredire l’avis qu’on leur a donné et qu’ils suivent de préférence parce qu’il est plus favorable. Les deux personnes dont il s’agit avaient conseillé pour leur mariage l’officier public plutôt que l’officier de l’Eglise et aujourd’hui c’est une coutume invariable. Ces messieurs répondent pour le civil là où ils devraient instruire sur les droits de la puissance ecclésiastique. Ils induisent ainsi les consultants dans une erreur dont ils sortent avec peine. C’est ce que je viens d’éprouver à l'égard de ces deux personnes qui sont si bornées qu’il n’est pas possible de leur faire entendre raison.

Marcillac Loubere Curé 24 juillet 1810

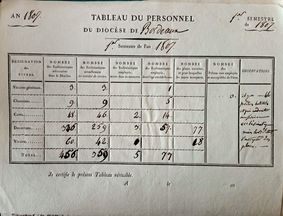

Un clergé très âgé et en nombre insuffisant

1814 : Sous la cote 2 V 99, on peut trouver pour quelques paroisses des listes de mariages civils. Mariages qui n’ont pas été bénis par des prêtres : Salles, Saint-Genès, Sainte- Colombe, Tourtoyrac-Belvès, Belvès, Pessac, Canéjan, Soussac, Cadillac, Larroque, Omet, Donzac.

Ont été relevés 1104 demandes de dispense qui figurent dans le tableau joint.

On peut regretter qu’à partir de 1815, les écrits, réduits à l’essentiel, perdent toute leur saveur. Leur richesse documentaire en pâtit.

Un tableau de plus de 1100 saisies de dispenses entre 1802 et 1822 est disponible sur ce lien.

Morceaux choisisParmi toutes les demandes, il fallait faire un choix. Les paragraphes traitant de généalogie ont été négligés au profit des écrits qui témoignent des valeurs portées par la société de ces temps-là, celles des années qui ont suivi l’époque révolutionnaire. Annulation d’un mariage béni par un « Intrus »1 - Bordeaux en 1810 - Anne Guillet sollicite l’annulation de son mariage 1810 Vu la supplique à nous présentée par Anne Vergnes native et habitante de la ville de Bordeaux à l'effet d'obtenir de nous la déclaration de nullité de son mariage avec Antoine Guillet aussi de Bordeaux. Vu l'extrait des registres de la paroisse de St André de cette ville par lequel il couste que la bénédiction nuptiale fut impartie audit sr Antoine Guillet et à Anne Vergnes le huit septembre 1801. Considérant que le prêtre qui a imparti la bénédiction nuptiale n'était point le propre pasteur des parties susdites et que le recours à un prêtre catholique et approuvé par l'ordinaire était facile et sans danger. |

|

Conformément au décret solennel du St Concile de Trente sur les mariages clandestins qui déclare nuls tous ceux faits hors la présence du curé légitime ou de tout autre prêtre par sa permission ou celle de l’ordinaire Avons déclarée et déclarons par ces présentes le mariage d'Anne Vergnes avec Antoine Guillet non valablement contracté et déclarons libre de tout lien religieux la susdite Anne Vergne suppliante.

Donné à Bx sous notre seing et le contre seing de notre secrétaire le cinq mars 1810 signe pour Arch de Bx Filhol secrétaire

signé pour Arch de Bx Filhol secrétaire

Annulation mariage Guillet – Vergnes V 97

Annulation d’un mariage béni par un « Intrus » - Ils ont un degré d’affinité

2 - Mariage de Arnault Bayle et Jeanne Granjou

Ils demandent une dispense pour deux raisons: ils ont fait bénir leur mariage par un prêtre « constitutionnel » et il y a entre eux un degré de parenté

Les suppliants entrainés par les erreurs du temps ont eu le malheur de contracter devant l'intrus de Saint Pierre d'Armens, malgré le degré de parenté qui existe entre eux, sans en avoir obtenu dispense. Depuis ce temps ils n'ont cessé d'habiter ensemble et une fille encore vivante a été le fruit de leur union. Mais aujourd'hui désirant mettre leur conscience en repos et fin au scandale qu'ils peuvent avoir occasionné dans la paroisse Saint laurent où ils habitent, ils s'adressent à votre Grandeur touchés du repentir de leur faute pour en obtenir le pardon et en solliciter le remède... Ils vous prient humblement, monseigneur de leur accorder la dispense pour pouvoir validement renouveler leur consentement et recevoir la bénédiction nuptiale...

Les suppliants ont déclaré ne savoir signer

Je soussigné certifie comme véritable ce qui est contenu ci-dessus.

P. Bouquey desservant St Laurent (des Combes)– 30 août 1815

2 V 94

Il y a eu mariage civil, le couple souhaite se marier à l’Eglise

3 - Mariage de Bertrand Aimat et Marie Lacouture.

Ils s’étaient mariés civilement à la mairie. Ils souhaiteraient l’un et l’autre se marier à l’église.

A Quinsac 20 may 1806

Monsieur

La présente est pour me renouveler dans votre bon souvenir et en même temps pour vous prier de me donner des pouvoirs pour impartir la bénédiction nuptiale aux nommés Bertrand Aimat et Marie Lacouture, habitant de ma paroisse, mariés civilement, avec dispense des trois publications des bans, et la permission de faire ce mariage samedi soir à l’entrée de la nuit sans messe, si cela est possible, les parties ne pouvant pas payer le montant des dispenses, je vous prie de me les envoyer gratis

Puech, curé desservant Quinsac

2V95

Il y a eu un mariage civil béni par un« intrus ». La femme veut faire bénir son union. Son mari refuse.

Il y a eu un mariage civil. Un des deux conjoints ne souhaite pas faire bénir son mariage. Le plus souvent c’est la femme qui fait la démarche pour pouvoir avoir accès aux sacrements.

L’Eglise sait s’adapter : intervient alors un type de dispense, la dispense « in radice.matrimonii »

Une lettre adressée à un prêtre décrit les modalités d’attribution de cette dispense accordée quand il y a maintien du lien conjugal. Maintien exprimé par le mari par écrit, par oral ou après constat de trois témoins.

1 septembre 1805

Si néanmoins après toute tentative auprès du mari il s'y refusait absolument alors il faudrait user de la dernière ressource et obtenir une dispense « in radicematrimonii », laquelle sera accordée par Mgr lorsqu'il lui coustera de la persévérance du consentement conjugal des deux conjoints en l'une des trois manières, indiquée par l'indult.

La déclaration de la persévérance du consentement doit porter :

- que N et N persévèrent dans le consentement conjugal qu'ils se sont donnés et que si N refuse de faire réhabiliter son mariage en face de l'Eglise, ce refus ne provient pas d'autre cause qui puisse faire suspecter la persévérance dudit consentement.

Or cette déclaration peut être reçue de trois manières

1° le mari peut la signer et vous la remettre et Mgr vous donne commission spéciale pour la recevoir

ou bien

2° le mari peut la faire devant vous Commissaire député de Mgr l'Archevêque ad hoc, verbalement et vous devrez de suite la mettre par écrit

ou bien

3° deux témoins peuvent la faire sans que le mari pénitent s'en mêle, ils la signent; s'ils ne savent signer vous certifiez qu'ils ne savent signer et vous la signez et vous l'envoyez à Mgr

4 - Mariage Raimon Béraud et Simonne Jeanneau

Raimon Beraud et Simonne Jeanneau s’étaient mariés en 1801 à Ambarès, mariage civil et mariage religieux béni par « l’intrus » qui exerçait alors sur la paroisse. Le mariage religieux de ce couple est considéré comme nul par l’Eglise. Or, Simonne veut approcher des sacrements et faire bénir valablement son mariage. Son mari refuse cette formalité. La confirmation de la permanence du lien conjugal devrait permettre de délivrer la dispense. C’est le prêtre qui a été chargé de cette vérification

Monseigneur l’Archevêque de Bordeaux

Ayant été nommé commissaire par Monseigneur l’Archevêque aux fins de constater la permanence du lien conjugal de Raimon Beraud avec Simone Janeau mariés devant l’intrus de la présente paroisse dans un temps où ils pouvaient se marier catholiquement, je me suis transporté dans la maison des parties et après avoir inutilement tenté de porter le dit Béraud de se mettre en règle, je lui ai demandé s’il était content d’avoir pris pour épouse ladite Janeau il m’a répondu : oui, certainement je ne l’aurais pas prise si je n’avais voulu vivre avec elle. J’ai l’honneur de demander à Mgr l’Archevêque la dispense in radice pour le salut de Simone Janeau bien disposée.

Ambarès le huit avril 1806

Lamanseau Curé d’Ambarès.

2 V 96

Annulation d’un premier mariage conclu par un divorce

5 - Mariage et divorce de Martin Martineau Anne Michau

A Berson, le 13 mai 1806.

Le prêtre de Berson fait une enquête. Elle doit permettre à Mgr D’aviau de se prononcer sur la nullité d’un mariage contracté par Martin Martineau, et Anne Michau. le 15 pluviose an 3 (3 février 1795) à Saint Vivien. Il s’agissait d’un mariage civil. Il n’y avait pas de prêtre à Saint Vivien ni dans les communes voisines.

Martin Martineau a aujourd’hui 27 ans il est tonnelier et habite Berson. Anne Michau âgée d’environ 45 ans, est domestique chez un notaire, maître Micheau, à Cézac.

Ce que Martin déclaré : « J’avais 16 ans quand mon père a dit qu’Anne Michau était un parti convenable pour moi, que je devais venir avec lui pour m’établir. J’ai dit que j’étais trop jeune pour me marier et que si je voulais m’établir, je connaissais une fille dans la Saintonge qui me conviendrait. Mon père m’a dit qu’il savait ce qu’il fallait. C’était un homme rude et j’ai dû obéir. Mon père et moi sommes allés chez Anne Michau et il fut question du mariage. Entre l’acte passé devant le notaire et le mariage, le temps fut très court, 10 jours

Je n’ai ressenti aucune inclination pour cette femme. Mon père a usé de violence. J’étais obligé de vivre avec mon père et le mariage s’est fait.

Anne Michau et moi sommes restés ensemble pendant 5 ans. Au début il y a eu une bonne union. Et puis un dégout est arrivé quand je me suis aperçu que j’avais été trompé sur son âge. On m’avait dit qu’elle avait 22 ans, elle en avait peut-être 40. Ma répugnance s’est accrue quand j’ai connu ses défauts : elle buvait et tombait du mal « ladre ». Je reconnais l’avoir maltraitée. Puis je suis parti de chez moi pour apprendre un métier. Elle est allée vivre chez elle.

Quand je me suis marié il n’y avait pas de prêtre dans les paroisses voisines. Je n’ai d’ailleurs pas cherché de prêtres et nous nous sommes mariés comme tout le monde devant l’officier public.

Quand nous avons demandé le divorce, je n’ai pas fait état de la violence exercée par mon père pour me marier. Anne Michau consentait au divorce. Je lui avais donné 600 francs pour avoir son consentement. »

La mère de Martin qui est veuve maintenant témoigne ainsi : » Il y a eu une scène violente : mon mari menaçait Martin avec un couteau. Il disait aussi qu’il chasserait son fils de la maison s’il n’épousait pas Anne Michau. J’ai souvent blâmé mon mari de l’avoir obligé d’épouser une femme qui lui répugnait ».

Les voisins sont interrogés. Le voisin le plus proche dit : « J’ai ouï dire que Jean Martineau avait fait violence à son fils pour le marier ». D’autres laissent entendre : « Nous n’avons jamais ouï dire que Jean, le père, avait fait violence à son fils mais nous pensons que Jean Martineau, pour soustraire son fils du service, lui avait fait entendre qu’il devait se marier et que Martin fils y avait consenti pour le même motif. »

Anne Michau témoigne : « Je n’ai pas connu ni fréquenté Martin avant son mariage. Son père voulait que le mariage se fasse vite. Il n’y a eu que 15 jours de fiançailles. Je n’ai pas reconnu de répugnance de la part de Martin Martineau à mon égard. Au contraire. Je lui avais fait observer que j’étais plus âgée que lui. Il m’avait répondu que je pouvais être tranquille Nous avons eu une bonne union pendant cinq mois. Après il a bien changé. Jamais il ne m’a dit que son père l’avait obligé à se marier. Je savais que son père avait voulu le marier pour l’exempter du service. Je ne connais pas la cause de notre désunion. La mère de Martin voyait que je n’avais pas d’enfant. Elle avait dit à son fils de me répudier pour en prendre une autre. Martin aurait été content d’avoir un enfant mais mon âge avancé et la crainte de ne pas avoir d’enfants ont été cause de notre désunion. Je l’ai quitté en raison des mauvais traitements. Quant au divorce je l’ai accepté pour ma tranquillité et parce qu’il m’a donné six cent francs. Le divorce n’aurait pas eu lieu sans cela. Cela fait six ans environ que je l’ai quitté. Il a répandu ainsi que sa mère le bruit que j’étais une ivrogne et attaquée d’épilepsie. C’est de la calomnie, monsieur Micheau, peut en témoigner. Martin Martineau n’a envisagé le divorce qu’après la mort de son père. Ce sont les mauvais conseils qui ont porté Martin à demander le divorce. Je soutiens que Martin n’a jamais été forcé de m’épouser ».

2 V 96

6 – Mariage de Pierre Salmon et Gracieuse Guillery

Pierre Salmon, divorcé d’un premier mariage célébré devant un prêtre assermenté veut faire bénir une nouvelle union.

L’exposant, Pierre Salmon tailleur, 44, rue des remparts à Bordeaux s’est marié le 13 mars 1796 avec Rosalie Changeur devant l’officier civil de la commune de Bordeaux. Et devant monsieur Bissière curé constitutionnel de la paroisse Saint Seurin de Bordeaux. Pierre Salmon a obtenu le divorce le 13 décembre 1796. Se croyant parfaitement libre il s’est marié avec Gracieuse Guillery, veuve de Raymond Dupin, de laquelle il a déjà eu quatre enfants dont deux sont vivants. Durant la mission qui a eu lieu l’hiver dernier à Saint André, il se serait présenté à un prêtre pour mettre en ordre sa conscience et recevoir la bénédiction nuptiale. Le prêtre lui aurait fait des difficultés à cause du premier mariage.

L’exposant pense que son mariage sur le plan civil a été dissout. Sur le plan religieux, ce mariage était nul puisque célébré par ledit Bissière qui n’était pas un vrai pasteur. ;

Salmon est interrogé pour savoir pourquoi il est allé à Saint Seurin qui n’était pas sa paroisse. Salmon a répondu que sa future belle mère et sa future femme connaissaient Bissière. Il ne se rappelle pas s’il y avait des prêtres catholiques à cette époque. Pour lui aller à l’un ou à l’autre prêtre lui était égal. Il avait entendu dire qu’il y avait des personnes qui s’adressaient à des prêtres assermentés plutôt qu’à d’autres.

Une veuve est questionnée. Elle témoigne qu’au moment du mariage de Salmon elle savait qu’il y avait des oratoires et des prêtres catholiques qui bénissaient des mariages.

Interrogatoire de Guillaume Cheminade (un religieux reconnu et honoré). Il ne connaît pas Salmon ni Rosalie Changeur. A l’époque de leur mariage, il y avait un oratoire. Il y en a eu d’autres. La réponse de M Cheminade ne convient pas au commissaire qui fait l‘enquête. Il y aurait erreur de date, ce que reconnaît M. Cheminade. Qui reste évasif.

1806

2 V 96

Les deux futurs époux n’ont pas la même religion

7 - Mariage Castelmur (protestant) et Anne Lapeyrière (catholique)

« En vertu de la commission ci jointe à nous adressée par monsieur Thierry vicaire général du diocèse en date du 4 courant et pour procéder à son exécution nous avons vérifié et il résulte des titres authentiques que la déposition de la suppliante et des témoins à ce appelés 1° que la dite Anne Lapeyrère est fréquentée depuis dix mois par ledit Castelmur, brûleur d’eau de vie 2° que le public est persuadé qu'ils se voient en vue de mariage 3° que s'ils ne s'unissent point par ce lien il en résulterait de la défaveur pour la réputation de lad Lapeyrere 4° que celle-ci parvenue déjà à l'âge de 23 ans assez dépourvue d'ailleurs des avantages de la fortune et des qualités extérieures qui promettent un établissement aux personnes de son sexe et trouverait avec peine un parti convenable dans un temps où ils sont généralement rares si elle ne pouvait profiter de celui qui se présente 5° enfin que sa foi et ses mœurs courraient des risques si les obstacles qui s'opposent à son mariage avec led Castelmur n'étaient levés d'autant plus qu'elle s'y est de bonne foi obligée par contrat dans la forte persuasion qu'elle serait facilement dispensée de l'empêchement canonique provenant de la différence de religion dud Castelmur.

En outre lad Lapeyrère a renouvelé en notre présence la promesse solennelle de vivre et œuvrer dans la foi et la pratique de la religion Catholique Apostolique et Romaine et d'y élever les enfants de l'un et l'autre sexe qui pourraient provenir de leur mariage.

De son côté led Castelmur s'est engagé par contrat retenu le premier du courant par Brannens notaire et à nous exhibé en due forme à faire élever les enfants de l'un ou de l'autre sexe s'il en avait et de plus a promis à celle-ci de ne jamais la troubler dans l'exercice de la Religion catholique la laissant à cet égard pleine et entière liberté à la vie et à la mort

De tout ce dessus nous avons dressé le présent procès-verbal en présence de Catherine Lafargue et de Bathilde Esem »

Berreterotre curé de St Louis

2 V 96 1807

8 - Mariage Leonide Talibe (catholique) et Suzanne Bourgeois (luthérienne)

Leonide Talibé est originaire du Sénégal, Suzanne Bourgeois est née en Suisse.

A Monseigneur l’Archevêque

Monseigneur

LeonideTalibe, natif du Sénégal et habitant de cette ville, aux allées de Tourny a l’honneur de vous représenter qu’il a contracté un mariage civil à la commune du Centre, il y a près d’un mois avec Suzanne Bourgeois, native du canton de berne, habitante de cette ville, paroisse Saint Pierre. Les bans ont été publiés trois fois dans la paroisse de notre Dame et une fois seulement dans celle de Saint Pierre, mais M. le Curé de cette paroisse nous a déclaré qu’il ne pouvait célébrer notre mariage parce qu’il a appris que la future ne professait point la religion catholique mais celle de Luther.

En conséquence, l’exposant vous supplie d’accorder les dispenses nécessaires afin que M. le Curé de St Pierre puisse recevoir notre consentement au mariage que nous nous proposons de contracter.

Salut et respect

A Bordeaux le 29 germinal an 12

Les deux futurs signent d’une belle écriture.

Des documents apportent des informations complémentaires :

Léonide Talibé, né au Sénégal est arrivé en France en 1783, à l’âge de quatre ans environ, fils de père et mère inconnus.

Il a 25 ans environ. Sur son acte de mariage, il est porté « cultivateur ». Un an plus tard, à la naissance de sa fille, il est « liquoriste ».

Jeanne, Suzanne Bourgeois, est née à Bex en Suisse. Ses parents ont donné leur consentement au mariage. Elle a 27 ans. Elle s’est engagée à respecter la religion de son époux et à élever leurs enfants dans la religion catholique.

La conscription : une menace pour les familles. Une échappatoire : le mariage

9 - Eviter une incorporation :mariage de Jean Maurin et Marguerite Papin

Jean Maurin et Marguerite Papin... Désirant contracter ensemble ont recours à l’autorité de l’Eglise à cette fin d’obtenir dispense…La difficulté de trouver des partis assortis, la tranquillité de leurs familles respectives sont à peu près les raisons qui les nécessitent de demander cette grâce. Je prends en même temps la liberté de vous prier de dispenser d’une enquête pour plusieurs raisons. La première est que le prétendu, craignant quelque nouvelle levée, désirerait contracter de suite après la publication des bans qui sont commencés ; la seconde, que la foi de ces pauvres gens, encore faible risquerait de se perdre par tout l’appareil qui accompagne une telle démarche. D’ailleurs les parties ne sont pas de ma paroisse ; elles n’ont point de curés et le mauvais exemple de leurs voisins pourraient les corrompre pour peu qu’ils trouvassent des difficultés. Les contractants sont de Landerrouat

Richon prêtre Saint Quentin 1812

2 V 98

Pour éviter l’enrôlement, les conséquences d’une cohabitation

10 - Mariage Louis Lutard et Marie Lutard

A monseigneur l'Archevêque de Bordeaux

Monseigneur

Louis Lutard, laboureur habitant de la commune de Saint Gervais, canton de Saint André de Cubzac

Et Marie Lutard, habitante de la même commune assistée de leurs parents

Ont l'honneur de vous exposer, Monseigneur, que peu instruits des prohibitions de l'Eglise pour le mariage entre parents, ils avaient depuis longtemps projeté de s'unir ensemble et se sont fréquentés dans ces vues.

Dernièrement cependant que la France était retombée sous le joug de l'usurpateur Louis Lutard qui avait été dans les armées fut contraint de se cacher pour se soustraire aux recherches que l'on faisait de sa personne pour lui faire reprendre les armées.

Il se réfugia et fut caché chez sa parente. De cette réunion plus prochaine, l'intimité en devint plus grande et les mœurs en souffrirent, Marie Lutard devint enceinte, elle l'était déjà de quatre mois et les voisins qui purent s'en apercevoir, malgré le soin quelle mit à cacher sa honte, y mirent une telle publicité qu'il y eut scandale.

La famille, les amis consultés ensemble crurent qu'il n'y avait pas d'autres moyens de le réparer que d'unir les deux jeunes gens. Ils célébrèrent civilement leur mariage.

Mais lorsqu'ils voulurent célébrer religieusement, alors ils éprouvèrent des obstacles et furent avertis que les lois de l'Eglise s'opposaient à leur union, à moins qu'ils ne fussent pourvus de dispense.

C'est dans ces vues, Monseigneur, qu'ils ont l'honneur de vous présenter leur requête et vous prient de vouloir bien faire informer des faits et leur accorder des dispenses qu'ils sollicitent de vous pour sceller leur union et effacer totalement le scandale qu'ils ont causé. Ils ont l'honneur d'être,……

Saint Gervais en 1815

2 V 94

Un mariage pour éviter la conscription. Un père qui ne veut pas payer la dispense de mariage.

11 - Mariage Paul Mallet et Modeste Nouhet

Le curé qui présente l’affaire a écrit deux lettres. Une officielle et l’autre « qui n’a pas besoin de paraître ».

« Marcillac le 23 juin 1813

Monseigneur

Sieur Paul Mallet vient de contracter civilement un mariage avec demoiselle Modeste Nouhet bien décidé dès le commencement à célébrer son mariage en face de la Sainte Eglise, vivant en conséquence avec cette demoiselle seulement comme fiancés mais comme ils sont liés entre eux d’un empêchement de parenté mixte du second au troisième degré ils ne peuvent aller plus avant….Sur les raisons qu’ils soumettent à votre grandeur qui sont que le garçon unique et très cher à la mère, on n’a trouvé que ce moyen de le soustraire aux pénibles circonstances du moment. On n’a pu prendre non plus le temps de lui laisser faire d’autre choix que de sa cousine qui demeure dans le voisinage dont les biens sont voisins et dont le caractère promet une heureuse union avec celui qui de cousin deviendra son époux…..

Signé Louberes curé Marcillac »

« Marcillac le 23 juin 1813

Monseigneur

Je crois devoir éclairer votre religion, animer votre charité et mettre ma conscience à l’abri, ajouter à la présente lettre qui est ostensible une autre lettre qui n’est pas besoin de paraître et où je mettrai devant les yeux de Votre Grandeur le véritable état des choses.

Le jeune homme qui demande la dispense n’a essuyé de tous temps que des rebuts et rigueurs de la part de son père qui n’a d’autres reproches à lui faire que d’être sain, glorieux, aimant les plaisirs dont il n’égale pourtant point en cela les jeunes gens de son âge. L’époque de la conscription étant arrivée, pour le soustraire à un départ prochain, il a fallu compter une somme et cela a suffi pour augmenter la sévérité à un point insupportable. Les choses en étant là et cependant le jeune homme n’étant pas en sûreté, plusieurs personnes ont fait entendre à ce père que le parti le plus sûr était de marier son fils ; Il a adopté ce conseil. Il en a parlé le premier à son épouse qui le désirait déjà mais qui n’osait pas le proposer à son mari. Le premier il a proposé pour son fils ladite demoiselle sa cousine, avec l’attention pourtant de ne pas gêner son inclination s’il n’en sentait pas pour ce mariage. Ce dessein est communiqué au fils mais avec ce ton impérieux qu’à la suite de cette rigueur invétérée suffirait presque pour ôter à un jeune enfant de dix neuf ans la liberté nécessaire pour un consentement. Que pouvait faire ce fils, sinon obéir sans répliquer. Heureusement il n’avait pas de répugnance pour cette demoiselle ; mais laissé à lui-même, il n’aurait pas pensé à se marier si tôt... Il a donc accepté cette main qu’on lui a mise ainsi dans la sienne. Tout a été disposé et au moment d’exécuter, ce monsieur, tout en donnant son consentement a donné une scène dont le souvenir me fait honte pour lui. A la suite de tout cela, il ne parle plus à son fils que comme le plus dénaturé des enfants. Pendant un temps, il en a fait autant à son épouse.

Au travers de tout, on voit, monseigneur, qu’il agit ainsi pour avoir un prétexte pour ne pas lâcher un sou. En effet, il s’est clairement et très expressément exprimé là-dessus. Voila donc ce jeune homme en position de ne pas reculer la loi civile le lie de ne pouvoir avancer sans être à la honte. Il n’a pas le sou cependant il veut se marier selon sa religion .Votre Grandeur, Monseigneur trouvera sans doute dans cette position critique des raisons suffisantes pour accorder la dispense humblement demandée ; elle fera cesser la désunion qui règne ente le père et la mère ; elle délivrera le fils du joug de cette tyrannie enfin elle donnera lieu à légitimer une union… qui pourrait devenir scandaleuse par la suite.

Ma lettre est déjà bien longue Monseigneur, J’ai besoin…, sur l’aumône à imposer, d’ajouter que le fils entrera dans le mariage avec la seule jouissance d’un bien qui ne suffirait pas pour le faire vivre selon sa naissance. Si son père tient parole (c’est à craindre) il n’a rien à espérer de lui. La mère quand elle mourra lui laissera environ 12 000 francs en mauvais fonds ; il en aurait à peu près autant de son père s’il change…

Louberes curé de Marcillac »

2 V 98

Mariage pour nécessité professionnelle

12 - Mariage de Jean Baptiste Boudet et Marie Gaillard

Marie Gaillard ne peut épouser qu'un marchand d'amadou.

Des témoins ont dit que : " Jean Baptiste Boudet est allié au second degré du côté maternel avec Marie Gaillard " ont dit " qu'ils vivaient de leur travail et industrie et n'avaient de bien que celui dont ils avaient besoin pour soutenir leur état que les raisons alléguées pour obtenir la dispense sont réelles : que de fortes raisons de convenance exigent le mariage sans lequel Marie Gaillard veuve d'un fabricant d'amadou souffrirait préjudice, ses affaires et son état exigeant qu'elle se marie avec quelqu'un qui, comme le susdit Jean Baptiste Boudet soit fabricant d'amadou ".

Mariage Boudet Gaillard

15 octobre 1821 - Bordeaux paroisse St Paul

2 V102

Un oncle qui veut épouser sa nièce

13 - Mariage de Jean Hosten et Jeanne Marie Ducluzeau

Jean Remy Thalaris Hosten substitut de Mr le procureur général de la Cour impériale de Bordeaux habitant la paroisse St André originaire de Castelnau en Médoc a déposé requête auprès de Mgr l’Archevêque pour contracter mariage avec Jeanne Marie Ducluzeau sa nièce et obtenir dispense. Il y a eu une enquête.

Jean Remy T Hosten a exposé qu’il est l’oncle maternel de Jeanne Ducluzeau et qu’il veut contracter mariage avec elle

« 1°pour mettre fin aux discours prolongés du public qui sont de nature à porter tort à la réputation des requérants

2° que son intimité et son affection sont telles que s’il était frustré de ses prétentions il se verrait voué au célibat éternel et qu’il aurait à redouter par de fortes raisons le délabrement de la santé de sa prétendue qui ne tarderait pas être vraisemblablement suivi d’une mort prochaine.

3°qu’il existe et qu’il existe encore dans la famille des procès et que ledit mariage fournira … les moyens et les arrangements pour les éteindre.

4° que son amour pour la religion et la foi de ses pères le portent à servir à la famille de sa sœur qui en remplit les obligations avec tant d’édification et qu’il n’a d’autres désirs que d’y vivre lui-même et d’y élever sa famille s’il a le bonheur d’en avoir. »

En 1811, le requérant a écrit 2 lettres à Mgr d’Aviau où il expose les motifs de sa demande. On y apprend qu’il est âgé de 30 ans et que sa nièce en a 23.

2 V 98

Veuf, il veut épouser la marraine de sa fille

14 - Mariage André Carrière et Marie Louise Patrouilleau

« Monseigneur

Supplient humblement André Carrière, ce dernier veuf de Marguerite Boudié, demeurant sur la paroisse St André de Bordeaux et Marie Louise Patrouilleau, brodeuse de souliers, demeurant aussi à Bordeaux, paroisse St Seurin.

Disant qu’ils avaient résolu de s’unir en mariage que déjà ils avaient fait publier les bans, mais qu’ils viennent d’être avertis par Monsieur le Curé de Saint André qu’il existe entr’eux, un empêchement de parenté spirituelle au 2ème degré, la suppliante ayant tenu sur les fonts du baptême Marie Louise Carrière, fille du suppliant.

Les suppliants, Monseigneur, vont maintenant vous exposer les raisons qu’ils ont d’obtenir la dispense de cet empêchement.

En son particulier, André Carrière expose à votre Grandeur que, chargé d’une boutique achalandée, obligé de veiller sans cesse sur des ouvriers et des ouvrières, il ne peut s’occuper de son ménage, ni veiller sur ses enfants, ce qui l’engage à désirer de passer à de secondes noces afin d’avoir une personne de confiance qui préside à ses affaires domestiques ; que Marie Louise Patrouilleau, fille honnête et vertueuse qui travaille depuis douze ans dans la boutique, qui a été liée d’amitié avec Marguerite Boudié sa défunte épouse qui a vu naître sous ses yeux tous ces enfants qu’il eut, a prodigué ses soins conjointement avec leur mère, qui est la marraine de sa fille, lui a paru la plus propre à maintenir l’union et la paix dans sa famille ; qu’il espère qu’au lieu d’être la marâtre de ses enfants, elle sera au contraire pour eux une seconde mère. Cette considération l’a engagé à a rechercher en mariage, préférablement à toute autre.

De son côté Marie Louise Patrouilleau vous expose Monseigneur qu’elle est âgée de 24 ans révolus, qu’elle a lieu de craindre que si elle laissait échapper cette occasion de s’établir elle pourrait bien ne pas en trouver une autre ; que d’ailleurs elle n’a absolument rien, qu’André Carrière, quoique peu fortuné a cependant quelque chose. Monseigneur, d’après ces motifs, les suppliants vous conjurent de vouloir leur accorder la dispense de parenté spirituelle et de lever l’obstacle qui s’oppose à leur union.

J’ai l’honneur de certifier à monseigneur l’Archevêque que les raisons alléguées dans la présente requête sont très fondées en foi de quoi.

Bordeaux le 18 août 1818

Espagnet Curé de St André

2V 101

Un mariage dans le Blayais

15 - Mariage Jacques Pellaud et Elisabeth Soulignac

Une demande de dispense de parenté. Des personnes sont venues témoigner Elles ont dit :

« Jacques Pellaud et Elisabeth Soulignac sont parents au second degré suivant l’arbre généalogique…. Quant aux raisons canoniques d’autoriser la dispense sollicitée : Elisabeth Soulignac, se trouvant veuve et chargée de trois enfants dont deux en bas âge et sans moyen d’existence, le requérant ne l’épousait que pour maintenir et élever cette malheureuse famille. Quant à la pauvreté, nous ont dit qu’ils vivaient de leur travail et industrie, n’ayant le requérant qu’une fournière ou buanderie pour logement et les trois quart d’un journal de fond. Et la suppliante, un demi-journal avec la moitié d’une chambre de paysan…. »

Naudin curé de Cars 1819

2 V 101

Un mariage dans le Médoc

16 - Mariage de Antoine Cahier et Jeanne Lataste

« L’an mil huit cent seize et le treize octobre dans le bourg de St Laurent du Médoc et dans la maison curiale, par devant nous curé de la paroisse de St Laurent du Médoc au présent diocèse de Bordeaux, a comparu Pierre Lataste gardeur habitant du village de Pudanx commune de Benon réunie à lad paroisse de St Laurent lequel après avoir présenté une requête à Monseigneur l’illustrissime et Révérendissime Charles François Daviau Dubois de Sauzai, archevêque de Bordeaux tendant aux fins d’obtenir pour sa fille Jeanne Lataste dispense de l’empêchement dirimant à son mariage qu’elle prétendrait contracter avec Antoine Cahier son cousin issu de germains, nous a exhibé une commission à nous adressée par mondit Seigneur l’Archevêque pour constater par enquête conformément aux saints canons tant le degré de parenté qui lie les parties que les raisons canoniques d’accorder la dispense sollicitée… sur quoi, nous avons procédé pour faire la dite enquête en la forme qui suit.

1° le dit jour treize octobre mil huit cent seize ; Jean Martin, laboureur habitant du bourg de Benon paroisse de St Laurent en Médoc, âgé de 53 ans, comparu devant nous a dit que la dite Jeanne Lataste et le dit Antoine Cahier sont parents au 3° degré, fils et fille de cousins germains suivant l’arbre généalogique que nous avons dressé ci- après. Sur le rapport dudit témoin quant à la pauvreté nous a dit que le père de Jeanne Lataste, ci-dessus nommé Pierre Lataste vivait d’un petit revenu que lui produisent un petit troupeau de moutons qu’il garde lui-même, d’un peu de terre d’environ 4 journaux qu’il laboure avec des bœufs appartenant à son beau-père, n’en ayant pas à lui, qu’il loge dans une petite maison dont il est propriétaire, qu’en tout il est pauvre qu’il vit, de surplus de son travail et industrie et que son père est mort mendiant. Le dit Jean Martin témoin déposant a fait serment que ce qu’il vient de dire est la vérité.

Quant à Antoine Cahier, le dit témoin Jean Martin a dit qu’il était à peu près aussi pauvre que Jeanne Lataste et qu’il ne connaissait d’autre motif à ce mariage que la volonté des contractants et le choix qu’ils prétendraient faire l’un et l’autre parce qu’ils se convenaient.

Je déclare que telle est la déposition de Jean Martin

Ayant ensuite interrogé Pierre Lataste, je lui ai demandé quels motifs le portaient à vouloir ce mariage d’entre sa fille Jeanne Lataste et son cousin Antoine Cahier. Pierre Lataste m’a répondu qu’il était tuteur d’Antoine Cahier et de son frère Jean Cahier, qu’en mariant sa fille à Antoine, il aurait moins à craindre les chicanes qu’on pourrait lui intenter sur les comptes de tutelle que si Antoine s’alliait avec une autre famille, que d’ailleurs ces jeunes gens se convenaient… »

Gombault curé de Saint Laurent

2 V 100

Un veuf se marie avec la sœur de sa femme défunte pour faire plaisir à sa belle-mère

17 - Mariage Bernard Genin et Marie Saintaubin

« Bernard Genin travailleur de terre se maria il y a environ dix à onze ans avec une fille d'une pauvre veuve et entra gendre chez elle pour l'aider à cultiver quelques petits fonds de terre qu'elle avait. Il apporta chez cette veuve le fruit de ses épargnes ou de son travail consistant en une petite somme de trois ou quatre cents livres qui furent employées à payer les dettes de cette veuve et à améliorer son petit apanage ; les maladies qui ont régné dans ce pays dans le courant de l'été dernier ont fait périr la jeune femme dud Bernard Genin avec tous ses enfants qu'il en avait eu. Devenu par cet évènement étranger dans cette chaumière, il ne lui restait plus que le parti de s'en retirer en exigeant la petite somme qu'il avait apportée ainsi que quelques droits qu'il avait acquis par le don qu'avait pu lui faire sa femme en mourant. La vielle belle-mère désolée de son côté se voyant réduite dans la plus grande détresse si son gendre l'abandonnait eut la faiblesse de lui proposer de se marier avec une autre fille qui lui restait âgée de dix sept ans, propre sœur de celle qui venait de mourir, espérant par ce moyen de conserver chez elle son gendre dont elle n'avait qu'à se louer et d'être délivrée de la peine et de l'inquiétude qu'elle aurait éprouvée de lui rembourser ce qu'il avait apporté dans sa maison. Led Bernard Genin eut aussi la faiblesse malgré sa répugnance, de condescendre aux propositions de sa belle-mère et d'écouter les conseils perfides de quelques parents ou amis qui lui rapportèrent des exemples de pareils mariages. Ce projet de mariage ainsi concerté entre la belle-mère et le gendre, ils n'eurent pas beaucoup de peine d'obtenir le consentement de la jeune fille nommée Marie Saintaubin qui à cause du peu d'aisance et de faculté de sa mère était domestique dans une autre famille de la même paroisse cette jeune fille peu instruite est certainement moins coupable et on a même assuré que ce n'était que pour complaire à sa mère qu'elle avait donné son consentement à ce mariage avec son beau-frère ; mais ce consentement une fois donné, ils s'empressèrent de se marier devant l'officier public.

Je dois vous dire aussi, Monseigneur, qu'il s'est trouvé aussi un autre empêchement d'affinité ou d'alliance spirituelle entre lad Marie Saintaubin et le susd Bernard Genin, lad Saintaubin ayant été marraine d'un enfant dud Genin; il est vrai que cet empêchement parait douteux puisque cet enfant fut baptisé par la sage-femme à cause du danger de mort et qu'ayant ensuite été présenté à l'église par lad Marie Saintaubin pour faire suppléer les cérémonies du baptême je le baptisai sous condition la sage-femme m'en ayant prié a cause du trouble qu'elle me dit avoir éprouvé en le baptisant mais si le premier baptême a été valide il n'y aurait pas d'empêchement selon le sentiment commun des docteurs. Cependant dans ce doute, si vous daignez accorder aux personnes la dispense du premier empêchement que je vous ai exposé vous voudrez bien accorder la dispense du second.

Je sens, Monseigneur que dans un autre temps les motifs que je vous ai fait connaître vous auraient paru insuffisants ou trop faibles pour accorder la grâce que je sollicite pour Bernard Genin et Marie Saintaubin parce qu'alors le refus de l'autorité ecclésiastique aurait empêché la célébration du mariage. Mais aujourd'hui que ce mariage a été contracté aux yeux de la loi civile, le refus des dispenses occasionnerait ces personnes au danger de perdre la foi en vivant dans l'état déplorable où ils se trouvent maintenant ; c'est pour éviter ce malheur que je les ai fort exhortés et qu'ils m'ont promis de ne point cohabiter ensemble jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la grâce qu'ils sollicitent de Votre grandeur. L'état de pauvreté ou ils se trouvent leur fait espérer que l'aumône que vous leur imposerez sera bien faible ou que vous m'en rendrez l'arbitre ainsi que par l'application. »

Cours près de Monségur - Moret prêtre

Décès de Marie Saintaubin le 5 vend. an 11 (21 septembre 1802). Mariage civil du couple Genin Saintaubin 20 frimaire an XI (6 décembre 1802).

Dispense accordée le 4 janvier 1802

2 V 94

Ils sont boiteux tous les deux

18 - Mariage de Antoine Bouniol Antoine et Anne Perroy

« St Pey de Langon 6 février 1803

Monsieur,

Un de mes paroissiens se propose d'épouser une de ses cousines au troisième degré. Il aurait donc besoin d'une dispense. Une des principales raisons pour obtenir de Mr L'archevêque cette faveur, c'est qu'ils sont estropiés l'un et l'autre, ils sont boiteux et par conséquent il leur serait très difficile de pouvoir s'établir autrement d'une manière convenable; ils ne sont point dans la classe des pauvres; ils ne sont pas non plus dans la classe des riches; ils auront besoin d'économies pour vivre dans leur ménage; d'après cet exposé l'aumône sera établie en proportion quand elle sera connue ainsi que les frais de la dispense je vous ferai passer le montant de suite si même le porteur de ma lettre n'avait de l'argent pour la payer.

Bouniol Antoine natif de Monségur domicilié Saint Pierre de Mont ou St Pey de Langon et Perroy Anne, native de Noaillan. Ils ont passé contrat. »

Saintourens prêtre

2 V 94

Repas de mariage en gras, le maigre est trop cher

19 - Mariage de Mathurin Demeurant et Elisabeth Roumas

« Mombrier le 7 mai 1809

Monseigneur,

Le nommé Mathurin Demeurant ayant aujourd'hui seulement fait attention qu'il y avait parenté entre lui et Elisabeth Roumas avec laquelle il est en même de s'établir. Son arrière grand-mère étant sœur du grand père de la future par conséquent lui étant au quatrième et sa future au troisième, il réclame de votre grandeur les dispenses de ce degré prohibé. Se confiant en ses bontés ainsi que moy elle espère qu'elle voudra l'expédier de suite attendu qu'il a déjà invité son monde et fait sa petite dépense. Il espère encore que votre grandeur voudra prendre en considération qu'il est estropié et n'ayant qu'en plus pour toute ressource que sa modique pension »

Des témoins remontent la généalogie des futurs mariés

« Voilà ce que j'ai Monsieur de certifier à votre grandeur d'après tous les renseignements que j'ai pris avec tous les parents et de quoy je la prierai d'être assurée.

Je prendrai encore la liberté d'observer à votre grandeur que ce jeune homme vu la cherté des aliments maigres, il lui fut permis de faire sa petite noce en gras car pour éviter qu'il en fit, nous avions convenu qu'il épouserait jeudy prochain. Je m'en rapporterai en tout à votre grandeur.

En attendant je la prierai de me croire avec le respect le plus profond avec lequel j'ay l'honneur d'être Monseigneur votre très humble et obéissant serviteur

Ricaud curé

En marge : quant à la permission de faire gras vous aurez la bonté de la lui donner par écrit »

2 V 97

|

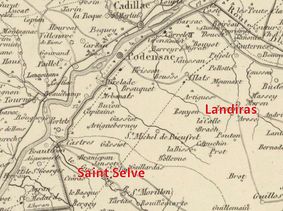

Par Monique LAMBERT On peut trouver dans les actes du notaire André Amanieu de Landiras, en septembre 1669, trois contrats de mariage. Ils concluent le projet d’alliance de deux familles (Roumegoux et Chaubet) pourvues chacune de 3 jeunes gens ou jeunes filles en âge de convoler. C’est à Landiras que l’on pouvait rencontrer Guillaume Roumegoux. Veuf de Jeanne Daricault, il était père de trois enfants: un fils, Pierre et deux filles, Jacquette et Catherine. Sans doute était-il « possessionné » de quelques biens à Landiras ou ailleurs |

|

A quelques lieues de là se tenait Jeanne Guilhemin. Veuve de Jean Chaubet, elle vivait du produit de quelques parcelles (prés, bois taillis, terres labourables, landes, vigne) dont elle était propriétaire en indivision avec un beau-frère, ses trois fils Anthoine, Jean et autre Jean et une fille, Jeanne. Les uns et les autres « restaient » à Saint-Selve dans un lieu-dit appelé Lacanau, sur le chemin qui allait de Cabanac à Saint Selve, chemin qui longeait la rivière du Gat- Mort. Peut-être exploitaient-ils le moulin du lieu.

Le projet d’unir étroitement les deux familles est-il venu des deux veufs ?

Toujours est-il que le notaire Amanieu a rédigé les deux premiers contrats le 9 septembre 1669 à Landiras dans la maison du Sieur Roumegoux ou de Roumegoux. Il s’agissait de préciser les modalités de l’union des deux filles Roumegoux, Catherine et Jaquette avec deux des fils de Jeanne Guillemin, Anthoine et Jean Chaubet.

Quelques jours plus tard, le 14 septembre, le notaire s’est déplacé jusqu’au lieu-dit Lacanau. Le contrat concernait Jeanne Chaubet, fille de Jeanne Guillemin et Pierre, fils de Guillaume Roumegoux.

Transcription des contrats de mariage téléchargeables pdf :

|

Jean Chaubet (Saint-Selve) épouse Jacquette Roumegoux (Landiras) Anthoine Chaubet (Saint-Selve) épouse Catherine Roumegoux (Landiras) Pierre Roumegoux (Landiras) épouse Jeanne Chaubet (Saint-Selve) |

Ce que l’on peut retenir du contenu des contrats:

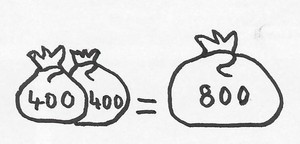

| Les dots : Le père Roumegoux prévoit de donner 400 livres à chacune de ses filles. Jeanne Chaubet, ses fils et son beau-frère apparaissent plus généreux : 800 livres pour établir Jeanne. En fait, les deux dots Roumegoux (400 et 400 livres) sont compensées par celle de Jeanne Chaubet. Un arrangement entre les deux veufs qui n’auraient donc rien à débourser? |  |

Trousseau et objets mobilier : les trois contrats énumèrent : le lit avec sa couverture de « lenne », 8 liceuls (draps), 12 serviettes, 2 nappes, un coffre.

Un petit plus pour Jeanne qui arrivera chez son époux avec un « un demy pot, une assiette et une escuelledestain ».

Et … des cottes rouges : il est prévu pour chacune des futures épouses « une cotte neuve de drap sarge de beaubois couleur rouge » à délivrer « le jour des nopces ». Elles seront aussi « solliées selon leur estat ».

Note : il semblerait que la cotte soit une jupe.

Signatures : Seul Jean Chaubet qui a épousé Jaquette Roumegoux a signé avec le notaire. Les parties et leurs parents étaient illettrées.

Où ont eu lieu les mariages ? Pas de trace dans les registres paroissiaux de Saint- Selve. Sans doute à Landiras

La suite :

Jeanne Chaubet a quitté sa mère pour rejoindre son époux et son beau-père à Landiras. Son mari est décédé quelques années plus tard, il laissait un fils. Elle serait décédée avant 1706.

Les filles Roumegoux ont quitté leur père pour aller vivre à Lacanau (Saint -Selve).

Jacquette a eu une fille. Elle n’a pas laissé de traces ensuite. Son mari dit « PetitJean » savait lire et écrire. Ce qui explique peut-être que son beau-frère Roumegoux par testament l’ait institué tuteur pour son fils orphelin (il y a eu contestation lors de la reddition des comptes de tutelle).

Quant à Catherine elle a donné naissance à 4 filles et un garçon (Guillaume Chaubet). D’où une nombreuse postérité.

Précisions d’un érudit : le trousseau de la mariée peut être donné par la mère du "Futur" ou la mère de "la Future" ou sa parentèle !

La robe de la mariée est souvent le seul vêtement cité : c'est toujours un vêtement neuf, de couleur rouge.

Le blanc est récent, apparaît à la Restauration (le blanc a été longtemps la couleur de la mort...donc du Deuil).

Le rouge est une couleur royale, avatar de la pourpre royale, associée à la royauté ; couleur du sang, de la fécondité.

Par Girondine

Le 4 septembre 1845, le conseil de famille réuni par le juge de paix de Bordeaux nommait Louis Raflin « curateur au ventre » pour un enfant à naître porté par Marie Bergès, veuve Caussat.

|

Il est rare de trouver trace de la nomination d’un « curateur au ventre » dans les actes relevant de la justice de paix. Ce qui a retenu notre attention. Marie Bergès âgée de 20 ans s’était mariée l’année précédente soit le 31octobre 1844 à Bordeaux avec Jean Caussat, ouvrier raffineur. Son mari est décédé quelques mois plus tard le 31 juillet 1945. Elle était enceinte de quelques mois. |

|

Ce cas un peu particulier relevait de l’art 393 du code civil en. vigueur en 1845 qui précisait :

Si lors du décès du mari la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.

Le « curateur au ventre » serait chargé de la surveillance de la grossesse de la femme enceinte au décès du mari et de la garde provisoire des biens dépendant de la succession du mari. Il ne pouvait prendre que des mesures d’ordre conservatoire.

Les motifs impliquant l’origine de cette démarche auprès de la Justice de paix ne sont pas précisés.

La consultation de l’acte de mariage du jeune couple Caussat fait apparaître l’origine des deux conjoints. Pour elle, c’était le Lot et Garonne (Saint-Barthélémy) et pour lui les Basses-Pyrénées (Bizanos). L’un et l’autre avaient perdu leurs parents, cultivateurs. C’est un conseil de famille dans le département de la future, âgée de 20 ans, et donc mineure, qui avait donné son accord à l’union projetée. Nous ne connaissons pas la composition de ce conseil de famille ni le contenu du contrat de mariage, Car il y avait eu un contrat de mariage signé à l’étude de Lapeyre, notaire, à Saint-Barthélémy le 27 août 1844..

Il reste la possibilité d’émettre des hypothèses difficiles à vérifier : le très jeune âge d’une jeune femme en difficulté, des enjeux liés à des successions tant du côté paternel que du côté maternel…

L’art 380 précisait : « le conseil de famille sera composé non compris le juge de juge de paix, de six parents et alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres (cinq lieues), moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans cette chaque ligne. »

La jeune femme n’avait qu’un seul parent à Bordeaux dans les limites géographiques préconisées par la loi. Ce sont des amis, déjà présents pour la plupart au mariage qui ont composé l’essentiel du conseil de famille.

Jean Caussat est né deux mois plus tard le 26 novembre 1845 à Bordeaux.

L’institution du « curateur au ventre » a été supprimée en 1964.

Xavier Labbée, professeur de droit à Lille II et avocat s’interroge : Qui est chargé d’administrer aujourd’hui le patrimoine de l’enfant pendant la durée de sa conception ?

Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans ces perspectives de recherche, il leur est possible de suivre sur internet les interventions de Xavier Labbée.

Ci-dessous, le jugement rendu le 4 septembre 1845 par la Justice de paix du 6ème canton de Bordeaux – ADG 4 U 286

4 septembre 1845

Aujourd'hui quatre septembre mil huit cent quarante cinq à deux heures de l'après-midi

Pardevant nous Alexandre Louis Thierrée notaire à Bordeaux premier suppleant de M. le Juge de paix de la dite ville, en congé,

et aux prétoires de la dite justice de paix, sis rue française, n°60, assisté de François Emile Bouron, greffier

Est comparu

La dame Marie Bergès, veuve de Jean Caussat, sans profession, demeurant à Bordeaux, rue française, n° 50.

Laquelle nous a exposé:

qu'elle s'unit en mariage avec le sieur Jean Caussat devant l'officier de l'etat civil le trois du mois d'octobre mil huit cent quarante quatre

que le trente et juillet dernier le sieur Caussat, son mari, est décédé ayant son domicile rue Française n°50

que se trouvant enceinte d'environ sept mois elle désire conformément à la loi faire nommer un curateur; qu'à cet effet elle nous invite à faire appeler cinq personnes ayant les qualités nécessaires pour composer un conseil de famille, n'ayant qu'un parent ou allié dans les distances voulues par la loi qu'elle a amené devant nous.

Et la comparante déclaré ne savoir signer de ce interpellée par nous.

Nous Juge de Paix susdit

Vu les dispositions de l'art.393 du code civil et la requisition ci-dessus avons composé le conseil de famille dont il s'agit de la manière suivante :

1° Le sieur Jacques Memens agé de soixante huit ans, chaudronnier demeurant à Bordeaux demeurant rue Maucaillou n°1

2° Le sieur François Sauvé, âgé de quarante six ans, tailleur d'habit, demeurant à Bordeaux, rue Française n°50,

3° Le sieur Louis Raflin, agé de quarante six ans, marchand de laine, domicilié aussi à Bordeaux, rue bouquière, n°49,

Ces trois premiers formant la ligne paternelle

4° le sieur Léonard Daranton, âgé de trente six ans, demeurant à Bordeaux, employé du télégraphe, rue Marmotin, n°5, cousin second à la veuve Caussat

5° Le sieur Antoine Roy, âgé de vingt sept ans, peintre, demeurant également à Bordeaux, rue Française, n°50

6° Le sieur Hourtarieux, âgé de quarante et un ans, aubergiste, demeurant aussi à Bordeaux, rue Ducasse, n°13

Ces trois derniers formant la ligne maternelle.

Tous les membres dudit conseil de famille appellés par nous d'office à défaut des parents à l'exception du sieur Duranton ou alliés connus dans la distance voulue par les lois, sur les indications qui nous ont été fournies comme ayant eu des relations habituelles d'amitié avec le sieur et dame Caussat

Le conseil de famille ainsi réuni et formé sous notre présidence, après avoir appris l'objet de sa réunion et en avoir délibéré a nommé à l'unanimité moins une voix le sieur Raflin l'un de ses membres curateur au ventre, lequel sera subrogé-tuteur à la naissance de l'enfant de Jeanne Caussat.Le sieur Raflin a accepté cette mission et a promis de l'accomplir.

La dame Veuve Caussat n'a pas pris part à cette délibération.

De tout quoi avons dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par Srs Memens, Sauvé, Raflin, Duranton, Roy, Hourtarieux, par nous et notre greffier après avoir vaqué jusqu'à deux heures et demie de relevée.

(11/2015)

Par Girondine.

Des « noyés » ou « épaves », des anonymes. C’est parmi divers documents, bons à classer dans la rubrique « faits divers », que le chercheur les dénichera. Quelques lignes dressées pour un procès verbal permettent de les évoquer.

C’est sous les cotes 4 M 220, 222,223 qu’il est possible de consulter quelques procès-verbaux (une douzaine). Ils mentionnent la découverte de corps récupérés dans des rivières ou des étangs. Période 1823 – 1842.

Un ou deux feuillets : le procès-verbal, suit méthodiquement un plan : des instructions ont été données en haut lieu. Ce sont des copies de pièces dont l’original était adressé au Procureur et au Sous-préfet. Un ultime témoignage d’une vie terminée, sans doute, tragiquement.

Au fil des procès verbaux il nous est donné à savoir :

- Le nom et la qualité de la personne qui a trouvé « l’épave » ou le corps

- Le lieu de la découverte

- La qualité de l’officiel qui vient sur les lieux, souvent accompagné

- Le descriptif physique du noyé,

- Le vestiaire de l’intéressé

Et les intervenants se posent des questions :

- Y a-t-il eu crime ? on recherche contusion ou blessure

- Qui est-il ou qui est-elle ?

- Quand a eu lieu l’accident ou le décès ?

L’inhumation se fait immédiatement après la constatation des faits, ce qui se justifie, en partie seulement, par l’état de décomposition des corps

A noter : elle se fait sur place, le plus souvent, dans un pré, dans « les sables », dans une aubarède. Des exceptions pour les villes. Ainsi la Chartreuse à Bordeaux accueille les corps anonymes. La Réole semble avoir réservé une place dans son cimetière pour les noyés. Il est en effet fait mention dans un rapport d’un « lieu réservé pour les noyés ».

Quelques remarques :

- On peut s’étonner de l’absence des prêtres à une époque où le fait religieux tenait toute sa place.

- Il semblerait qu’il n’y ait aucune mention de ce type de décès dans les registres d’état civil. Parce que le défunt n’a pu être identifié ?

- Les descriptifs des vêtements fournissent une base documentaire inattendue sur le vestiaire des hommes et des femmes de cette époque. On peut s’interroger sur la signification d’un « fond d’estomac sur une femme à Ambès.

A lire en annexe sept procès-verbaux.

Ils vous conduiront à Bordeaux puis à Lacanau, au Porge et à Pauillac. Nous pourrons nous attarder à Ambès avant de joindre La Réole et Gironde–sur–Dropt.

Une approche de ces hommes et de cette femme dont on ne connaît d’eux qu’une fin tragique, dans des circonstances indéterminées.

Leur famille leur avait donné un nom, un prénom, sans doute un surnom. Dans la société, ils avaient un « état ». Ils avaient vécu et ils ont disparu. Qui s’en est préoccupé ?

- Bordeaux - Un cadavre à la Morgue (Pdf)

- Lacanau - Sur les bords de la mer, un marin peut être ? (Pdf)

- La fin d'une mendiante assise au milieu des roseaux, au Porge (Pdf)

- Pauillac - Le noyé était-il un marin ? (Pdf)

- A Ambès la noyée était une jeune femme (Pdf)

- Le noyé de La Réole : un de ces tireurs de cordres de bateaux qui remontainet la rivière ? (Pdf)

- Gironde-sur-Dropt : la noyade d'un marchand d'images ? (Pdf)

(05/2014)